デジタルスタンプラリーは、スマートフォンだけで参加できる便利な仕組みとして、観光促進や地域活性化、商業施設の集客施策に広く活用されています。

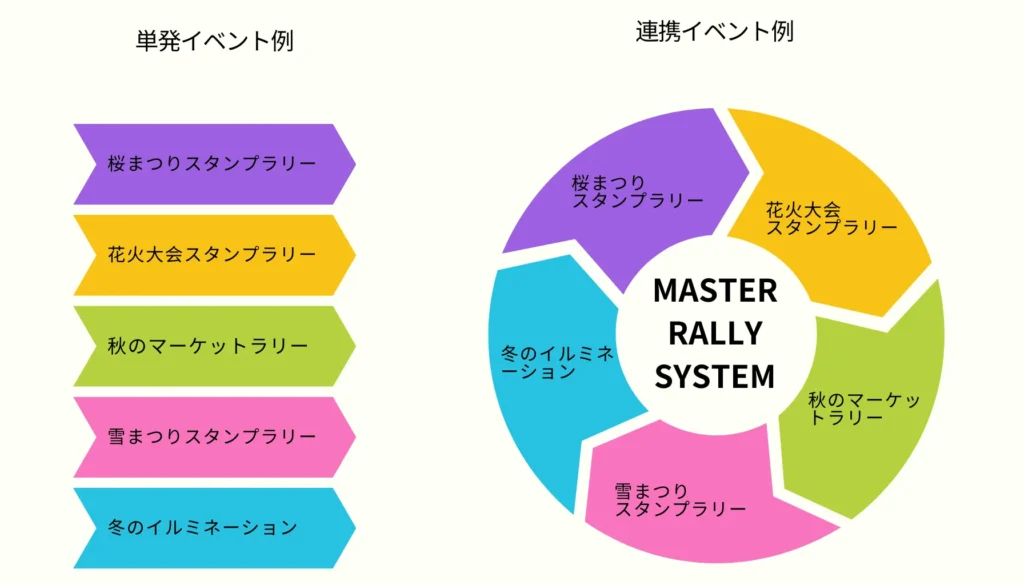

しかし、多くのデジタルスタンプラリーは単発イベントとして完結してしまうという課題があります。イベントが終了すると参加者の関心が途切れ、次回のイベントへのつながりが生まれにくいのです。

この課題を解決するのが、「furari(フラリ)」の新機能「マスターラリーシステム(特許出願済)」です。複数のスタンプラリーを連携させ、参加者が継続的に楽しめる仕組みを提供します。本記事では、マスターラリーシステムの特徴や導入メリット、実際の活用事例を詳しくご紹介します。

1.マスターラリーシステムの仕組み

(1)マスターラリーシステムとは?

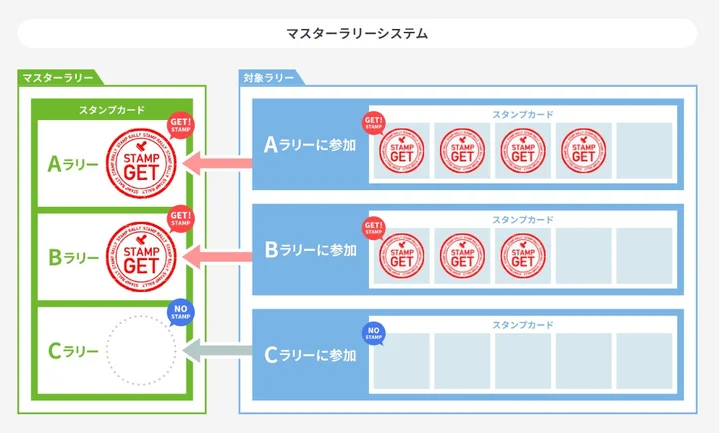

マスターラリーシステムは、複数のデジタルスタンプラリーを統合し、長期間にわたって参加者の関心を維持できる仕組み です。従来の単発イベント型スタンプラリーでは、イベントが終了すると参加者との接点が途切れてしまい、次回のイベントへ誘導するのが難しいという課題がありました。

本システムは、複数のデジタルスタンプラリーを連携し、参加するごとに「マスターラリー専用スタンプカード」にスタンプが1つ付与される仕組み です。このスタンプが貯まるとマスターラリー特典が獲得できるため、次のイベントへの参加意欲が高まり、他のラリーにも足を運ぶきっかけとなります。これにより、継続的な集客が可能になり、主催者との関係性を長期的に維持できます。

(2)マスターラリーへの参加方法

マスターラリーに参加する方法は2つあります。

① マスターラリーにエントリーして参加

参加者がマスターラリーの専用ページからエントリーし、その後、対象ラリーの一覧から興味のあるラリーを選んで参加する方法です。

・参加者はマスターラリーの専用ページから直接エントリー

・エントリー後、対象ラリーの一覧から興味のあるラリーを選んで参加

・付与された累積スタンプ数に応じて、マスターラリーの特典を獲得

② 対象ラリーに参加することで自動的にマスターラリーに参加

参加者が個別の対象ラリーに参加することで、マスターラリーに自動エントリーされ、一定条件を満たすとマスターラリーのスタンプが付与されます。

・例:「Aラリー」に参加し、チェックポイントを回ると、Aラリーのスタンプと同時にマスターラリーのスタンプが自動的に付与される。

・例:「Bラリー」に参加すると、マスターラリーのエントリー条件を自動的に満たし、スタンプが付与される。

この仕組みにより、参加者は特別な手続きをせずにマスターラリーに参加し、長期間楽しむことができます。

(3)どのようにイベントを連携できるのか?

マスターラリーシステムでは、複数のイベントを連携し、異なる時期・場所のスタンプラリーを統合することで、長期的な参加を促す仕組み を提供します。

例えば、以下のような異なるイベントを統合することで、年間を通じた一つのマスターラリーとして運用できます。

・春の「桜まつりスタンプラリー」

・夏の「花火大会スタンプラリー」

・秋の「マーケットスタンプラリー」

・冬の「雪まつりスタンプラリー」、「イルミネーションスタンプラリー」

このように、複数のイベントを統合することで、参加者が季節ごとに異なるイベントへ継続的に参加しやすくなり、長期的な集客施策の強化が可能 となります。

(4)参加者はどのようにスタンプを取得するのか?

マスターラリーシステムでは、対象ラリーごとにスタンプ付与条件を柔軟に設定することが可能 です。参加者は、各対象ラリーに参加して一定の条件を満たすことで「マスターラリー専用スタンプカード」にスタンプが付与されます。

▶ 対象ラリーごとに独自のスタンプ取得条件を設定可能

例1:「Aラリー」ではチェックポイント3か所訪問でスタンプ付与

例2:「Bラリー」ではイベント参加だけでスタンプ取得

例3:「Cラリー」では特定アクティビティ参加で追加スタンプ付与

▶ 累積スタンプに応じた特典を獲得

参加者は、マスターラリー専用スタンプカードに付与された累積スタンプ数に応じて、マスターラリー特典を獲得できる。

この仕組みにより、参加者は「次のイベントにも参加しよう」という動機を持ちやすくなり、イベント間の回遊を促進できます。

(5)マスターラリーシステムの主な機能

① イベントごとのスタンプ取得管理

マスターラリーシステムでは、イベントごとのスタンプ取得状況をリアルタイムで管理 できます。

・各対象ラリーの参加状況を一元管理

・マスターラリー専用スタンプカードへのスタンプ付与条件をイベントごとに柔軟に設定可能

・累積スタンプ数に応じた特典提供が可能

これにより、単発イベントごとの運用負担を減らしながら、継続的な集客施策が実現できます。

② データ分析・管理機能

マスターラリーシステムでは、参加者の行動データを一元管理し、マーケティング活用が可能 です。

▶ リピーター分析

どのイベントに何回参加したかを可視化できます。

▶ イベント間の動線分析

どのイベントから次のイベントへ誘導されやすいかを解析できます。

▶ ターゲット別プロモーション

過去の行動履歴を基に特定ユーザーへ個別の案内を送信できます。

このように、データを活用することで、より精度の高いマーケティング施策が実施可能 となります。

③ PUSH通知の活用

PUSH通知を活用することで、過去のイベント参加者に直接アプローチ できます。

・参加者が過去に参加したイベント情報をもとに、次回のイベントを案内

・対象エリアや参加履歴に応じたPUSH通知の配信

・特典情報や限定キャンペーンのお知らせを送信

このように、単なるデータ収集にとどまらず、マーケティング施策に活かせる実用的なデータとして活用できる点が大きな特徴 です。

④ 特典提供の仕組み

マスターラリーシステムでは、以下の2つの特典提供の仕組みを導入しています。

▶ 累積スタンプによる特典獲得

マスターラリー専用スタンプカードに付与された累積スタンプ数に応じて、以下のような特典を提供。

例1:3つの対象ラリー参加で3個のスタンプ付与 → マスターラリー特典獲得

例2:累積スタンプ数が一定に達する毎に、抽選で豪華景品に応募可能

▶ エントリー特典(デジタルクーポン)

マスターラリーにエントリーした時点で、対象ラリーの参加有無に関係なく、マスターラリー専用のデジタルクーポンが利用可能 となります。

例1:エリア内の特定店舗で使える割引クーポン

例2:特定の店舗でドリンクサービスやプレゼントがもらえるクーポン

この仕組みにより、参加者はイベントに参加する前からマスターラリーのメリットを享受 でき、イベント間の移動や特定のエリア内での消費が促進されます。

2.マスターラリーシステムの導入メリット

マスターラリーシステムは、単発のスタンプラリーでは解決できなかった「参加者の継続的な関心維持」「イベント間の相乗効果の創出」「データを活用した集客の最適化」を実現します。本章では、「従来のスタンプラリーが抱える課題」と「マスターラリー導入後の変化」を比較し、どのようなメリットが生まれるのかを解説します。

(1)主催者にとってのメリット

従来のスタンプラリーでは、単発のイベントごとに運営・集客を行う必要があり、長期的な施策を打ちづらいという課題がありました。

① 継続的な集客が可能になる

▶ 従来の課題

・1つのスタンプラリーが終了すると、参加者との接点がなくなり、次のイベントへ誘導しづらい。

・毎回、新規集客をゼロから行わなければならず、広告費やプロモーションコストが増大。

▶ マスターラリー導入後

・複数のイベントを統合することで、参加者の興味・関心を長期間維持。

・「春の桜まつり」「夏の花火大会」など年間を通じた集客計画が可能になり、各イベントの相乗効果が生まれる。

・特典を段階的に提供することで、リピーターを増やす仕組みが強化される。

② 運営負担の軽減とコスト削減

▶ 従来の課題

・各イベントごとに独立したスタンプラリーを企画・運営しなければならず、負担が大きい。

・紙のスタンプカードの発行・管理が必要で、印刷コストや運営負担が増える。

▶ マスターラリー導入後

・デジタルプラットフォームを活用し、複数のイベントを一元管理できる。

・紙のスタンプカードが不要になり、受付業務や運営負担が軽減。

・各イベントを統合することで、個別のシステム導入コストを抑えられる。

③ 参加者データの活用によるマーケティング強化

▶ 従来の課題

・各イベントごとにデータが分断され、「どの参加者がどのイベントに参加したか」を把握しづらい。

・効果的なターゲット別プロモーションを実施するための情報が不足している。

▶ マスターラリー導入後

・イベントごとの参加データを統合し、リピーターの動向や参加者の興味を分析できる。

・過去の参加データを基に、特定のユーザーにパーソナライズしたPUSH通知や特典案内が可能。

・「どのイベントから次のイベントへ誘導しやすいか」など、最適なマーケティング戦略を立案できる。

(2)参加者にとってのメリット

単発イベントのスタンプラリーでは、参加するメリットが「その場限り」で終わってしまい、次回のイベントへの興味を持続しにくいという課題がありました。

① スタンプを累積して特典を獲得

▶ 従来の課題

・1つのイベントごとにスタンプがリセットされ、次回イベントへつながらない。

・「また参加したい!」と思える継続的なインセンティブが不足している。

▶ マスターラリー導入後

・マスターラリー専用スタンプカードは継続して利用できる。

・「3つのイベントに参加すると豪華賞品に応募可能」といった長期的なインセンティブが生まれる。

・累積されたスタンプが視覚的に確認でき、達成感を得やすい。

② イベントに参加するだけで特典がもらえる

▶ 従来の課題

・スタンプラリー参加者のメリットが「スタンプを貯めること」だけになりがち。

・参加すること自体の魅力が少なく、参加ハードルが高い。

▶ マスターラリー導入後

・エントリーするだけで、対象施設や店舗で使えるデジタルクーポンを獲得可能。

・「イベント会場周辺の飲食店で使える割引」「特定の店舗で無料プレゼント」などの特典を提供。

・スタンプラリー開始時点で特典があるため、参加の動機付けが強まる。

(3)地域・商業施設にとってのメリット

観光地や商業施設では、イベントを活用した集客が重要な施策の一つとなっています。マスターラリーシステムを導入することで、より広域的な回遊を促進し、地域経済の活性化につなげることができます。

① 観光促進・地域経済の活性化

▶ 従来の課題

・単発イベントでは「点」としての集客効果しかなく、地域全体の回遊につながりにくい。

▶ マスターラリー導入後

・地域内の複数の観光スポットをつなぎ、回遊性を向上。

・スタンプを取得するために異なるエリアへ足を運ぶ仕組みを作り、地域全体の賑わいを創出。

② 地域内の経済循環を促進

▶ 従来の課題

・観光客やイベント参加者が、特定のスポットでしか消費せず、地域全体の経済効果が分散しづらい。

・一部の店舗や施設に来場が集中し、地域全体の回遊が促進されにくい。

▶ マスターラリー導入後

・デジタルクーポンを活用し、地域内の特定店舗での消費を促進。

・イベント参加者が地域全体で消費する流れを作り、経済効果を最大化。

3.マスターラリーシステムの活用事例:ueno杜まちふらりデジタルスタンプラリー

マスターラリーシステムは、複数のイベントを連携させ、参加者が継続的に楽しめるスタンプラリーを実現する仕組みです。その代表的な活用事例として、「ueno杜まちふらりデジタルスタンプラリー」があります。このプロジェクトは、上野エリア全体の魅力を発信し、地域活性化を目指すものです。

(1)ueno杜まちふらりデジタルスタンプラリーとは

「ueno杜まちふらりデジタルスタンプラリー」は、上野の「杜」(自然・文化施設エリア)と「まち」(商業エリア)を結びつけ、訪れる人々に上野エリア全体を体験してもらうことを目的としたプロジェクトです。年間を通じて開催される12のスタンプラリー(対象ラリー)で構成されており、参加者は各対象ラリー参加することで、マスターラリーのスタンプも自動的に付与されます。

① プロジェクトの目的

上野エリアは、歴史的な文化施設や商業施設が集まる地域として知られています。本プロジェクトでは、上野公園(杜)と周辺の商店街・施設(まち)をデジタルスタンプラリーでつなぐことで、訪問者がエリア全体を回遊できる仕組みを提供し、地域経済の活性化を目指します。

② 対象ラリーの紹介

各対象ラリーは、季節ごとのイベントや地域の特色を活かした内容となっています。例えば、以下のようなイベントが開催されています。

・上野ミュージアムウィーク2024~国際博物館の日~(2024年5月)

上野の博物館や美術館を巡るスタンプラリー

・うえの夏まつりクイズスタンプラリー(2024年7月)

夏祭りと連動したクイズ形式のスタンプラリー

・ウエノデ.パンダビアフェスタ2024「シャンシャンに乾杯!スタンプラリー」(2024年8月)

ビアフェスタとパンダをテーマにしたスタンプラリー

・『奥上野』俳句ハイキング 2024秋(2024年9月)

自然を感じながら俳句を詠むハイキングスタンプラリー

・シタマチ.ハロウィン2024スタンプラリー(2024年10月)

下町エリアでのハロウィンイベントと連動したスタンプラリー

これらのイベントに参加し、スタンプを集めることで、マスターラリースタンプも自動的に付与されます。

(2)参加者への特典

「ueno杜まちふらりデジタルスタンプラリー」では、参加者に向けて以下の特典が用意されています。

① 毎月使えるデジタルクーポン

マスターラリーにエントリーするだけで、エリア内の対象店舗や施設が発行するデジタルクーポンを毎月利用できます。各店舗のクーポンは毎月更新され、月に1回まで利用可能です。

② スタンプを集めて豪華賞品に応募

対象ラリーに参加してスタンプを集めると、マスターラリー専用スタンプカードの累積スタンプ数に応じて、豪華賞品が当たる抽選に応募できます。これにより、参加者のモチベーションを高め、継続的な参加を促進しています。

(3)マスターラリーシステムの効果

マスターラリーシステムの導入により、従来の単発型スタンプラリーでは解決できなかった「参加者の継続的な回遊促進」「ターゲット別プロモーション」「地域全体の集客力向上」が可能になりました。

① 地域全体の回遊性向上

▶ 従来の課題

・単発のスタンプラリーでは、参加者が1つのイベントを楽しんでも、次のイベントに自然に誘導する仕組みがなかった。

・商業施設や観光スポットへの集客が特定のエリアに集中し、地域全体の回遊促進が困難だった。

▶ マスターラリー導入後

・年間を通じたイベント連携により、参加者の回遊率が向上。

・マスターラリー専用スタンプカードのスタンプ累積が可視化されることで、参加者の「次のイベントにも参加しよう」という動機が強化。

・商業施設・観光スポット・地元飲食店が一体となり、エリア横断型のイベント連携を実施。

・特定のイベント参加者限定の特典クーポンを発行し、イベント会場周辺の店舗での消費を促進。

② データ活用によるリピーター戦略

▶ 従来の課題

・各イベントごとに参加データが分断され、リピーターを増やすための適切な施策が難しかった。

・イベント告知は一律の広告施策が主流で、特定のターゲット層への個別アプローチが困難だった。

▶ マスターラリー導入後

・イベントの参加履歴を活用し、次回イベントの案内を最適化。

・スタンプ累積による段階的な特典付与(例:スタンプ3個毎に抽選)を導入し、継続参加を促進。

・ターゲット層に合わせたPUSH通知を活用し、次のイベント参加を誘導。

③ 地域経済の活性化

▶ 従来の課題

・スタンプラリーの集客効果は、特定のイベント会場や商業施設に偏りがちで、地域全体への波及効果が少なかった。

・地域内の経済効果を最大化するには、より広範囲の店舗や観光スポットを巻き込む必要があった。

▶ マスターラリー導入後

・地元商店街や観光施設との連携を強化し、地域経済の活性化を促進。

・長期的なイベント設計により、年間を通じた地域の魅力を発信。

・特典クーポンの活用で、地域内の消費を促進し、経済循環を生み出す。

👉 「ueno杜まちふらり」特設サイトはこちら

4.マスターラリーシステムのさらなる可能性

「ueno杜まちふらりデジタルスタンプラリー」の成功事例からも分かるように、マスターラリーシステムは、単発イベントでは実現できなかった「継続的な参加」と「イベント間の相乗効果」を生み出す、強力なツールです。今後、観光・商業施設・地域活性化など、多様な分野での応用が期待されます。

(1)観光地における活用

▶ 従来の課題

・観光地では、訪問者が特定のスポットに集中しやすく、エリア全体の回遊促進が難しい。

・一度訪れた観光客を、次回以降のイベントへ誘導する仕組みがなかった。

▶ マスターラリー導入後

・複数の観光施設を連携し、広域的な回遊を促進。

・エリア全体の魅力を季節ごとのイベントで発信し、リピーターを増やす。

・観光客の参加履歴を活用し、次回の訪問を促すターゲット別プロモーションを実施。

▶ 活用例

・「春の桜まつり」「夏のビーチフェス」「秋の紅葉狩り」「冬のイルミネーション」 を統合し、年間を通じた観光促進を実施。

・参加履歴をもとに、次のイベントのPUSH通知や特典クーポンを配信。

(2)商業施設における活用

▶ 従来の課題

・単発のキャンペーン終了後、顧客の来店頻度が低下する。

・来店履歴を活用したマーケティング施策が不十分だった。

▶ マスターラリー導入後

・年間を通じたスタンプラリー施策で、継続的な来店促進が可能。

・来店履歴をもとに、ターゲット別の特典やクーポン配布を最適化。

・「次回来店のインセンティブ」を設け、リピーター獲得を強化する。

▶ 活用例

・「春の新生活応援セール」「夏のバーゲン」「秋の収穫祭」「冬のホリデーキャンペーン」 を統合し、年間を通じた来店促進を実施。

・商業施設の利用履歴に応じて、会員向けの特典や限定クーポンを提供。

(3)地域活性化における活用

▶ 従来の課題

・地元商店街と観光地・公共施設が連携した、エリア全体での施策が少ない。

・地域住民・観光客を対象にした持続的な集客が困難。

▶ マスターラリー導入後

・商店街・観光施設・公共施設が連携し、地域全体で参加できるスタンプラリーを展開する。

・デジタルデータを活用し、地域の特性に応じたイベントを最適化。

・特定のエリアでの参加率を分析し、ターゲットに合わせた施策を強化する。

▶ 活用例

・地域全体の商店街・観光施設で回遊スタンプラリーを実施。

・地元の特産品を活用したイベントと連携し、地域の特色を発信。

5.マスターラリーシステムがもたらすデジタルスタンプラリーの未来

マスターラリーシステムは、単発のスタンプラリーを超え、中長期的な集客施策や地域活性化を実現するツールとして進化しています。すでに「ueno杜まちふらりデジタルスタンプラリー」ではその効果が実証されていますが、今後はさらに多様な分野での活用が期待されます。本章では、観光・商業施設・地域振興の分野における中長期的な展開の可能性について解説します。

(1)観光地での中長期的な活用

観光エリアでは、年間を通じたスタンプラリーだけでなく、2~5年規模での長期的な回遊促進が可能です。複数年にわたる施策を導入することで、リピーターの定着や地域ブランディングの強化につながります。

▶ 従来の課題

・期間限定のイベントでは、一度訪れた観光客を次回以降のイベントに誘導する仕組みがなかった。

・エリア内の特定のスポットに集客が集中し、地域全体の回遊促進が難しかった。

▶ マスターラリー導入後

・季節ごと・年度ごとに継続するラリーを企画し、観光地への定期的な来訪を促進。

・スタンプ累積を活用し、「2年間で○○個のスタンプを集めると特典」などの長期的なインセンティブを提供。

・観光地ごとに異なるスタンプラリーを実施し、年間を通じたエリア回遊を促進。

▶ 活用例

・「3年間で全国○○温泉巡り」

温泉地を巡りながらスタンプを集め、最終的に特典を獲得。

・「世界遺産スタンプラリー(2年計画)」

各地の世界遺産を巡ることで、認定証や地域特産品が得られる。

・「地域限定・通年型観光ラリー」

1年間のシーズンイベントを組み合わせ、リピーターを獲得。

(2)商業施設での中長期的な活用

商業施設では、単発のキャンペーンではなく、年間・複数年単位のスタンプラリーを実施することで、来店頻度の向上とリピーター獲得が可能です。特に、購買履歴と連携したマーケティング施策が有効になります。

▶ 従来の課題

・季節ごとのセールイベントが独立しており、継続的な来店施策がなかった。

・顧客ごとの購買履歴を活用したマーケティング施策が不十分だった。

▶ マスターラリー導入後

・「春夏秋冬」や「年間通じたプロモーション」と連携し、年間単位での来店促進を強化。

・2~3年間で累積スタンプ数に応じたランクアップ特典を提供し、ロイヤルカスタマーを増加。

・特定商品の購入・来店回数に応じたスタンプを導入し、購買促進とファン化を促す。

▶ 活用例

・「年間ショッピングラリー」

春・夏・秋・冬で異なる特典を用意し、通年の来店を促進。

・「VIP会員向けスタンプラリー(3年プログラム)」

継続的な来店で会員ランクアップ&特典増加。

・「特定ブランド・コラボスタンプ企画」

ブランドごとの長期施策と連携し、購買意欲を向上。

(3)地域振興・地方創生での活用

自治体・地域団体では、観光や商業イベントと連携し、2~5年規模での長期的なスタンプラリー施策を導入することで、地域全体の魅力発信と経済活性化が可能です。

▶ 従来の課題

・一度の観光・イベント集客だけでは、継続的な地域活性化につながりにくい。

・地元住民・観光客のリピーター化が難しく、スポット集客が主流だった。

▶ マスターラリー導入後

・2~5年計画でのスタンプラリー施策を導入し、長期的な観光・商業の活性化を実現。

・地域全体を対象にした「地域横断型スタンプラリー」を展開し、広域的な回遊を促進。

・特産品・伝統工芸・郷土料理などと連携し、地域ならではの魅力を発信。

▶ 活用例

・「3年間で制覇!○○地方観光スタンプラリー」

3年間かけて○○地方全域を巡る特典付きラリー。

・「地域の伝統工芸&グルメ巡りラリー」

各地の工芸品・特産品を巡りながら、地域文化を体験。

・「広域連携型の地域創生スタンプラリー」

隣接する自治体・観光地が連携し、県や地域を超えた回遊施策を実施。

6.マスターラリーシステムがもたらす新たな可能性

本記事では、マスターラリーシステムの仕組み、導入メリット、活用事例、そして中長期的な活用の可能性 について詳しく解説してきました。最終章では、これまでの内容を総括し、マスターラリーシステムが今後のスタンプラリー施策においてどのような役割を果たすのかをまとめます。

(1)マスターラリーシステムの導入で得られる3つの効果

① 単発イベントから中長期的な施策へ

・年間を通じたイベント連携が可能となり、継続的な集客を実現

・スタンプの累積や段階的な特典提供で、リピーターを増やす仕組みが強化

・主催者の希望に応じて、2〜5年規模の長期施策として活用することも可能

② 参加者データを活用したプロモーションの最適化

・参加履歴をもとに、ターゲット別に次回イベントを案内

・PUSH通知やデジタルクーポンを活用し、次のイベント参加を促進

・マーケティングデータを基に、より効果的な集客施策を展開

③ 地域全体の回遊促進と経済活性化

・観光地・商業施設・地域イベントをつなぎ、広域的な回遊を促進

・特産品・商店街・観光スポットと連携し、地域全体の経済効果を最大化

・長期的なスタンプラリー施策を通じて、地域ブランドの確立にも貢献

(2)これからのデジタルスタンプラリーに求められるもの

デジタルスタンプラリーの役割は、「一時的な集客」から「継続的な参加の仕組みづくり」へと進化しています。その中で、マスターラリーシステムが提供する 「イベントを超えた連携」 は、これからのスタンプラリー施策において新たなスタンダード となるでしょう。

・参加者の回遊を促し、イベント同士をつなぐ仕組み

・データを活用したパーソナライズされたプロモーション

・観光・商業・地域活性化など、多様な分野への展開

今後、デジタルスタンプラリーを成功させるためには、単発ではなく長期的な視点でイベントを設計することが重要 です。「furari」 のマスターラリーシステム は、その実現を支える最適なツールとなるでしょう。

(3)お問い合わせ

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

本記事を通じて、マスターラリーシステムの可能性や活用方法についてご理解いただけたかと思います。

マスターラリーシステムの導入を検討している主催者様へ

詳細なご相談や導入に関するお問い合わせは、下記よりお気軽にご連絡ください。

👉 お問い合わせはこちら