デジタルスタンプラリー終了後、集まった膨大な参加者データを前に「次に何を改善すればいいのか…」と悩んだ経験はありませんか?

furari(フラリ)の提供するスマートラリーインサイト(AI分析レポート)は、参加者の「誰が・どこを・どの順番で巡り・何を感じたか」をAIが自動分析し、7つの可視化チャートでレポート化します。

これにより主催者は、データに基づいて迅速かつ的確に次回施策の改善点を見出すことが可能です。特にfurariのAIは各データ項目の回答率や信頼性に応じて分析結果への反映度合いを自動調整しており、不十分なデータに振り回されないよう工夫されています。

つまり、データの質を見極めた上でベストな可視化と具体的な改善提案まで提示してくれるのです。

本記事では、furariスマートラリーインサイト(AI分析レポート)に搭載されている7種類の主要チャートについて、「特徴」「図の見方」「読み取り方」「改善点」「AI分析ポイント」の順で詳しく解説します。

データ分析の知識がなくても理解しやすい内容となっていますので、自治体やイベント主催者の方はぜひ参考にしてください。

1.属性データ回答率 – レーダーチャート

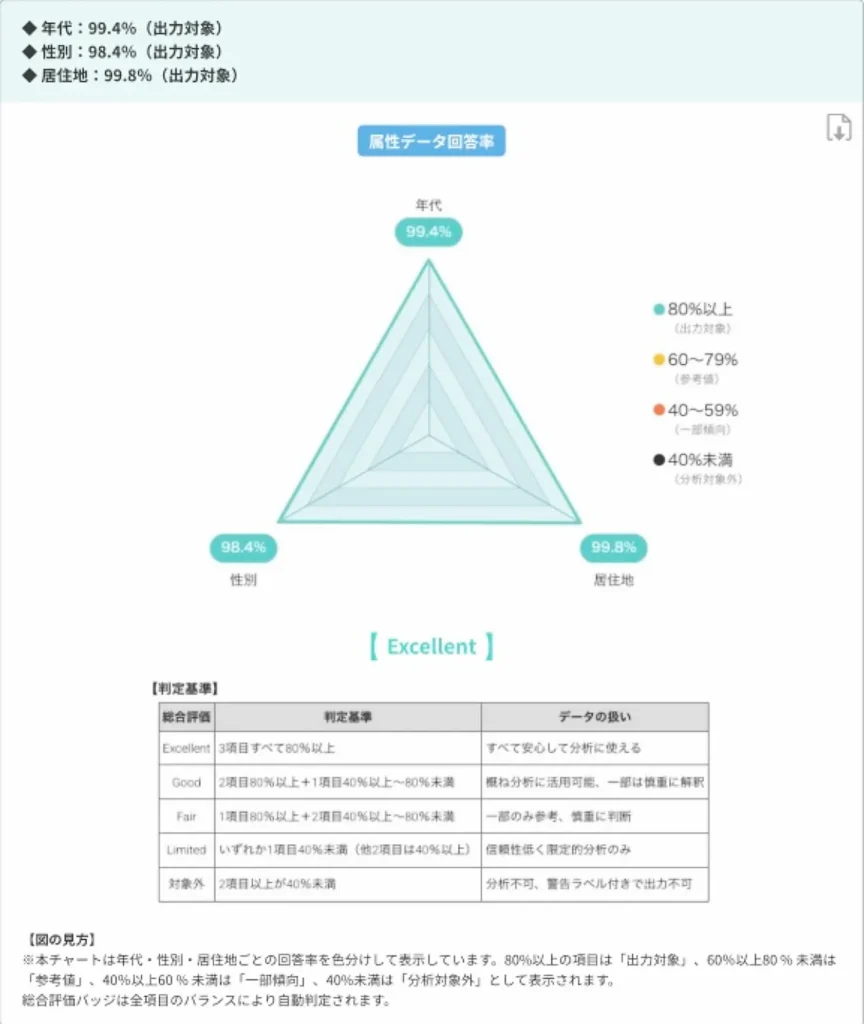

「属性データ回答率レポート」は、年代・性別・居住地の3つの属性データがどれくらいの回答率で集まっているかを可視化したものです。

スタンプ数や回遊パターンを分析する前に、「そもそも属性データがどれだけ揃っているのか?」というデータの土台となる信頼性を確認する役割を担います。

furariでは、属性項目(年代・性別・居住地)は全ラリー共通のフォーマットで取得されます。そのため、このレポートを見れば、今回のイベントで属性分析に使えるデータの品質レベルが一目で分かり、「どこまで踏み込んで語っていいか/どこからは参考程度に留めるべきか」を判断できます。

▶ サンプル図の見方

このレポートは、上段のレーダーチャートと、下段の「判定基準」表の2部構成で理解すると分かりやすくなります。

● レーダーチャートの構造

・中央から伸びる3つの軸が「年代」「性別」「居住地」に対応しています。

・各頂点付近に表示されている数値(例:年代99.4%、性別98.4%、居住地99.8%)は、項目ごとの回答率(回収率)を示します。

・回答率が高いほど外側へ張り出し、全体がバランス良く広がっていれば「属性データが十分に揃っている」状態です。

● 回答率に応じた分析の扱い

furariのAIは、回答率に応じて分析での扱い方(反映度)を自動で制御します。

色帯と凡例は以下のような信頼度を示します。

・80%以上:主要な分析に活用される「出力対象」

・60〜79%:傾向として参考にされる「参考値」

・40〜59%:部分的な判断材料とされる「一部傾向」

・40%未満:統計的信頼性が低いため「分析対象外」

この仕組みにより、「どの属性は深く読み込んでよいか/どこは慎重に扱うべきか」が明確になります。

● 判定基準表の見方

下段の「判定基準」では、回答率の組み合わせから総合評価ランクを自動で判定します。

・3項目すべて80%以上 → Excellent

・2項目80%以上+1項目40%以上 → Good

・その他の組み合わせ → Fair / Limited / 対象外

サンプルの場合は3項目すべてが80%以上のため、画面中央に「Excellent」バッジが表示される構造になっています。

▶ 読み取り方

このレポートを見るときは、次の順番で押さえるとスムーズです。

① まず総合評価バッジを見る

画面中央の「Excellent / Good / …」を確認し、「今回の属性データは、全体として信頼してよいレベルかどうか」をざっくり把握します。

② 次にレーダーチャートの形を見る

3つの頂点が外側に大きく張り出し、ほぼ正三角形になっていれば、「どの項目も満遍なく高い回答率」でバランスが良い状態です。

どこか1つの軸だけ内側に凹んでいる場合は、その項目だけ回答率が低く、その属性を使う分析では注意が必要になります。

③ 最後に、各項目の具体的な数値を見る

例えば「年代99.4%」「性別98.4%」「居住地99.8%」のように、実際にどれくらいの人が回答しているかを確認します。

この順に見ることで、

「今回の属性分析はかなり安心して使える」

「ただし、もし◯◯項目の回答率がギリギリ60%台なら、あくまで参考値扱いだな」

といった解像度の違う読み分けができるようになります。

▶ 改善点(このレポートから見える打ち手)

✔ 属性分析の“使える範囲”の明確化

回答率が80%以上の項目については、年代別/性別別/居住地別のグラフやヒートマップを安心して主要な判断材料として使える状態です。

一方で60〜79%の項目は「大きな傾向を見るには使えるが、細かい差を語るのは避けたい」というレベルで、40〜59%は「一部傾向」、40%未満は「分析対象外」と割り切る必要があります。

✔ 今後のイベントで“どこを厚く取りに行くか”の優先順位付け

もし、あるラリーで「年代は高回答率だが、居住地だけ60%台に留まっている」という結果が出た場合、次回以降は「居住地情報をしっかり取る」ことを優先テーマに据えられます。

逆に、すでに99%など極めて高い回答率が出ている項目については、これ以上入力負荷を増やす施策は必要ない、という判断材料にもなります。

✔ 補完データの取り方を見直すきっかけ

どうしても回答率が伸びない項目がある場合、「登録時に一気に聞く」のではなく、特典交換時などの別タイミングで未回答分だけを補完する仕組みを検討することができます。

これにより、登録画面そのものはいじらずに、属性データの“抜け”を徐々に減らしていくような運用も可能です。

▶ AI分析ポイント

furari AIは、このレポートをもとに次のような観点で主催者にヒントを返してくれます。

・データ信頼度の自動判定

各項目の回答率から、「どの属性は主要分析に使えるか/どれは参考値に留めるべきか」を自動でランク付けします。

・分析の“踏み込み具合”のガイド

「年代・性別・居住地ともにExcellentなので、属性別の詳細な比較を行ってもよい」「居住地は60%台のため、地域別の細かな差は“傾向レベルのコメント”に留めるべき」といった、どこまで踏み込んで語ってよいかのラインを示します。

・今後のデータ補完に関する方向性の示唆

特定項目の回答率が他より明らかに低い場合は、「特典交換時アンケートでの補完が有効」「イベントの案内文で入力メリットを強調すべき」など、データ精度を高めるためのざっくりした改善方向を教えてくれます。

2.参加者属性・傾向分析 – 年代・性別構成/居住地構成グラフ

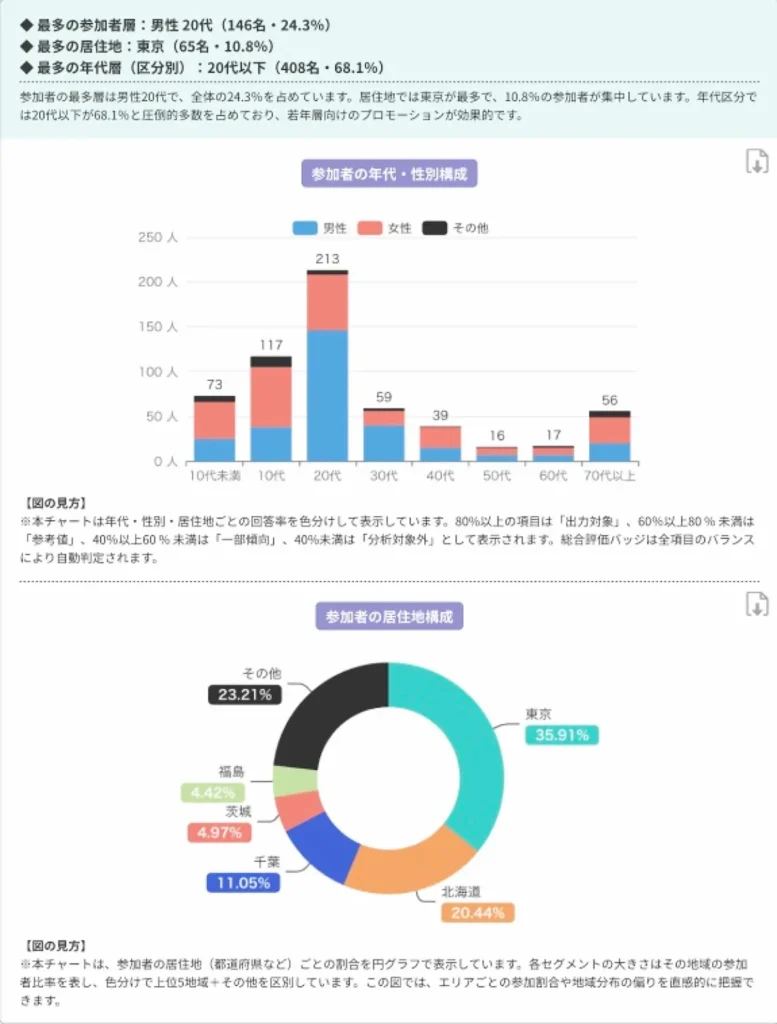

「参加者属性・傾向分析レポート」は、イベントに参加したユーザーの年代・性別の分布と、居住地の構成比を可視化したものです。

スタンプ取得状況や回遊パターンを解釈する際に、「どの層が中心となって参加していたのか?」を理解するための基礎データとして機能します。

年代や性別の比率は、実際の参加者層がイベント企画の想定ターゲットと一致していたかどうかを確認する重要な指標であり、居住地構成は「地元中心で集まったのか」「広域からの参加があったのか」といった集客範囲の広がりを把握する手がかりとなります。

▶ サンプル図の見方

このレポートは、上段の年代・性別構成グラフと 下段の居住地構成グラフの2部構成で理解すると分かりやすくなります。

● 年代・性別構成(棒グラフ)

・横軸に「10代未満」「10代」「20代」「30代」…のように年代区分が並びます。

・棒は 男性(青)・女性(赤)・その他(灰色)に色分けされ、それぞれの人数を示しています。

・棒の高さがその年代・性別の参加者数であり、上部に具体的な数値が記載されています。

例えば、「20代男性146名」「20代女性69名」のように、どの年代が最も参加していたのか、男女どちらの比率が高かったのかが直感的に分かる形式です。

● 居住地構成(円グラフ)

・円グラフは地域を色分けし、セグメントの大きさが各地域からの参加割合を示します。

・「東京35.91%」「北海道20.44%」といった数値が表示され、上位地域がどこかがすぐに把握できます。

・上位に位置しない地域は「その他」として一つにまとめ、比較しやすい構造にしています。

この円グラフを見ることで、イベントが地元の参加が中心だったのか、それとも遠方からの参加が目立ったのかという、“集客範囲の広がり”を理解できます。

▶ 読み取り方

このレポートは、次の順番で見ると全体像がつかみやすくなります。

① まず、参加者の“中心層”を把握する

棒グラフで最も高さのある年代と性別を見ると、今回のイベントで最も参加したメイン層が一目で分かります。

例:20代男性が最も多い → 若年層向け施策が強く刺さった可能性が高い。

② 次に、性別バランスを見る

年代ごとに男性・女性の棒の高さを比較し、性別の偏りがあるか/バランス良い参加だったかを確認します。

③ 最後に、居住地の広がりを見る

円グラフで上位地域の割合を見れば、「このイベントは地元偏重か」「広域に訴求できたか」が読み取れます。

広域からの参加が多い場合は“観光要素との親和性”が高いイベントと考えられます。

この順番で見ることで、「今回の参加者は若年層中心で、地元と観光客が適度に入り混じっていた」といった、イベントの輪郭を正確に捉えた読み解きが可能になります。

▶ 改善点(このレポートから見える打ち手)

✔ ターゲット層の“実態”と“意図”の差分を確認する

想定したターゲット層と実際の参加者層が一致していれば、企画内容や広報導線が適切だったと言えます。

逆にズレが大きい場合は、次回のプロモーション方法やコンテンツ設計を調整する必要があります。

✔ 年代・性別による参加傾向を踏まえた企画改善

若年層中心なら SNS や撮影スポットとの相性がよいイベントに、中高年層が多いなら歩行距離や休憩場所の設計を見直すなど、層ごとの特徴に合わせた改善施策を導けます。

✔ 居住地データから、広報エリアを再検討

地元参加者が中心なら地域密着型イベントとして成功、遠方参加者が多ければ観光施策と連携する価値が高いなど、次回の広告配分や連携先選定を最適化できます。

▶ AI分析レポート

furari AIは、このレポートをもとに以下の観点で主催者に示唆を返します。

・主要参加層の自動抽出

年代・性別・地域の偏りから、「今回最も反応した層」を特定し、今後の重点ターゲットを示します。

・ターゲット一致/不一致の指摘

想定していた層とのズレをAIが整理し、プロモーション方針の見直し方向を示します。

・地域傾向に基づく集客導線の最適化案

居住地の偏りから、追加アプローチすべきエリアや潜在層を明確化します。

・次回イベントの企画方向の助言

参加者構成に応じて、「どの体験価値を強化すべきか」「どの層に追加施策が必要か」をAIがサマリーとして提示します。

3.性別・年代別スタンプ取得傾向 – ヒートマップ

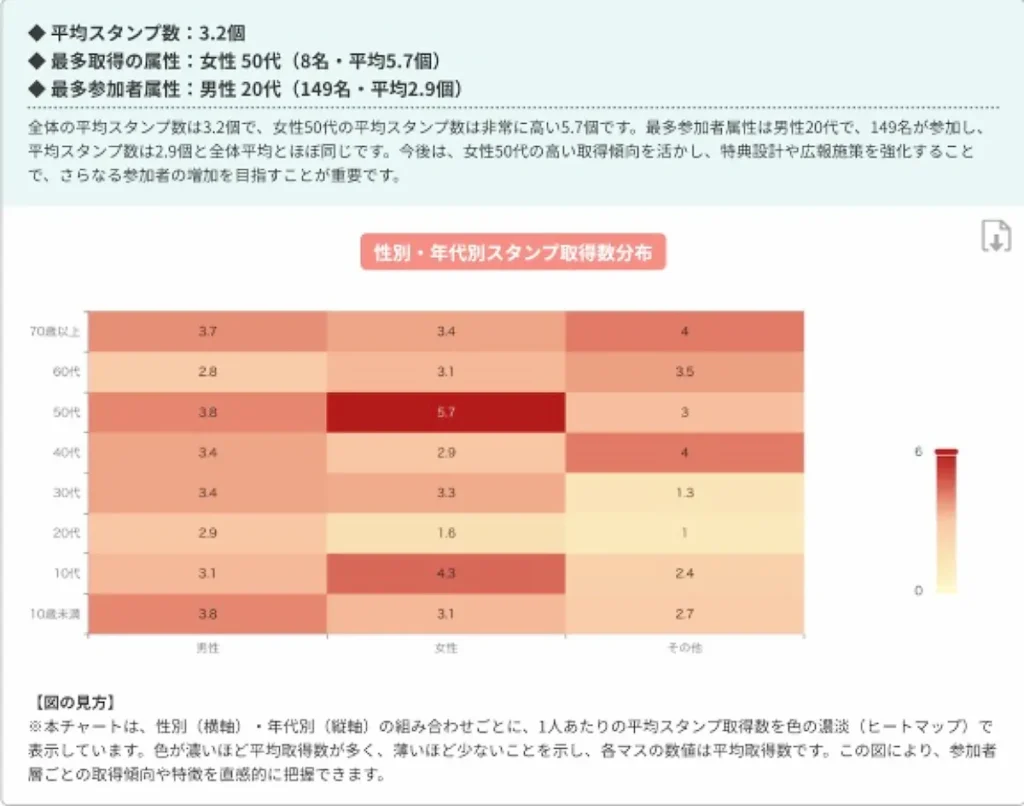

「性別・年代別スタンプ取得傾向レポート」は、性別と年代を掛け合わせたときに、1人あたりの平均スタンプ取得数がどの層で多いのか/少ないのかを可視化したものです。

「どの層が積極的にイベントを回っていたのか」「どの層が途中で離脱しやすかったのか」を把握するための重要なレポートであり、次回企画のターゲット設計や難易度調整の判断材料にもなります。

性別×年代という複合軸で行動の深度を捉えることで、単純な人数データでは見えない「参加意欲・満足度の差」が浮き彫りになります。

例えば、50代女性のような特定層の取得数が極端に高い場合、その層がイベントに非常に強い関心を寄せていたことが読み取れます。一方で取得数が低い層は、企画内容や導線がその層に合っていなかった可能性もあります。

▶ サンプル図の見方

このレポートは ヒートマップ と 色の濃淡を示す凡例 の2つをセットで理解すると分かりやすくなります。

● ヒートマップの構造

・横軸:性別(男性/女性/その他)

・縦軸:年代(10歳未満/10代/20代/30代/40代…)

・セル(マス)に表示されている数値:その層の平均スタンプ取得数

・背景色の濃淡:平均取得数の多さ(濃いほど多く、薄いほど少ない)

たとえば「50代女性」が濃い赤色で5.7と表示されていれば、全層の中でも特に取得意欲が高かった層と言えます。

● 色の凡例(右側のカラーバー)

・白〜薄橙〜濃赤といったグラデーションで「取得数の高低」を表現

・最小値は0、最大値はサンプルでは6前後

・色の強さを見るだけで、どの層が積極的だったかが直感的に把握できる構造になっています。

▶ 読み取り方

このレポートを読むときは、次の順番で押さえていくとスムーズです。

① まず、最も濃いセルを見る

最も色濃く表示されている層は、そのイベントに最も積極的に参加したグループです。

サンプルでは「50代女性(平均5.7個)」が顕著で、全層の中でも突出して高い行動意欲を示しています。

② 次に、極端に薄いセルを確認する

白に近いセルは、取得数が少ない=途中離脱しやすかった層を意味します。

例えば「20代女性1.6個」は、行動の深度が浅く、イベントが十分に刺さらなかった可能性があります。

③ 年代と性別で“傾向の方向性”を見る

・男性は全年代で平均的

・女性は年代によって差が大きい

・その他性別は分布がばらつく

など、性別×年代で見ないと気付けない特徴が浮かび上がります。

この順で読み進めると、「どの層にイベントがハマり、どの層が離脱したのか」という全体像が解像度高く捉えられるようになります。

▶ 改善点(このレポートから見える打ち手)

✔ 取得数が高い層の行動理由を把握し、次回も強化する

50代女性のように高い取得傾向が見られる層は、イベントのテーマ・導線・特典内容との親和性が高かった可能性があります。

その層向けのコンテンツ強化やリピート施策が有効です。

✔ 取得数が低い層へのアプローチ方法を見直す

20代女性のように取得が低い層は、「回りきる動機が弱い」「導線が分かりにくい」「距離が長い」など、企画との相性が合わなかった原因が考えられます。

SNS企画との連動、チェックポイント密度の調整、回りやすいルートの提示など改善の余地があります。

✔ 年代別の身体的負担や関心差を考慮する

中高年層が高取得傾向の場合、歩きやすいルートや休憩場所の充実がより満足度向上につながります。

逆に若年層の取得が低い場合は、撮影機能やAR、謎解きなど“動機付け強化”が有効です。

✔ 離脱層の原因は次回企画の重要ヒント

取得数が極端に低い層は、イベントの離脱箇所や企画導線に課題が隠れている可能性があります。

ヒートマップは「誰が途中で飽きてしまったのか」を示すため、改善ポイントの発見に非常に役立ちます。

▶ AI分析ポイント

furari AIは、このレポートをもとに以下の観点で主催者へ助言を返します。

・取得意欲の高い層の自動特定

ヒートマップから最も色濃いセルを抽出し、「今回のイベントで最もアクティブだった層」をAIが特定します。

・離脱しやすい層の発見と注意喚起

取得数が極端に低い層に対して、「この層は途中で止まりやすい」「動機付け施策が必要」と自動補足します。

・層ごとの動機の違いを踏まえた改善方向の提示

若年層/中高年層、男性/女性の差を踏まえて、「どの層に対してどの体験価値を強化すべきか」をサマリーで提示します。

・次回ラリーの設計優先度を整理

取得数の分布から、「強化すべき層」「伸ばすべき層」「改善余地の大きい層」を分類し、次回企画の方向性を示唆します。

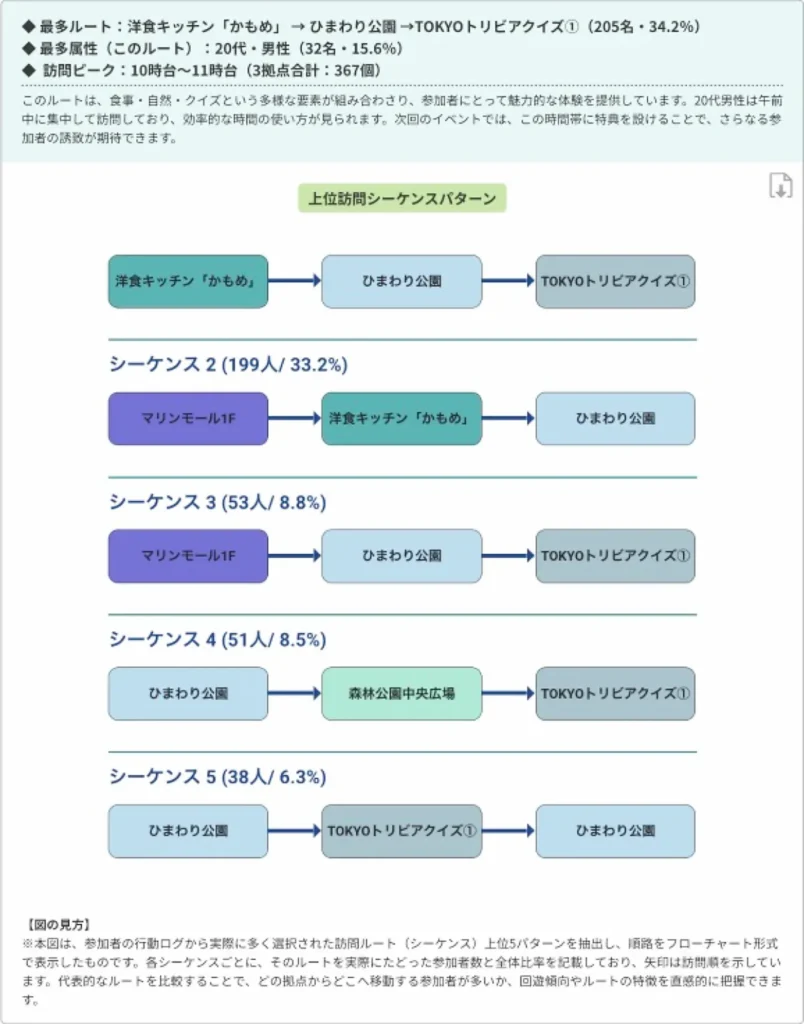

4.訪問シーケンス分析 – フローチャート

「訪問シーケンス分析レポート」は、参加者がチェックポイントをどの順番で巡ったのかを分析し、特に多くの人が辿った“代表的な訪問ルート(シーケンス)”をフローチャート形式で可視化したものです。

単に「どこを訪れたか」ではなく、“どの順番で” がわかる点が大きな特徴で、参加者の行動動線・滞留ポイント・混雑発生の背景など、イベント運営の改善に直結する示唆を読み取ることができます。

スタンプ取得状況や回遊パターンの分析と組み合わせることで、「実際にどのルートが選ばれやすかったのか」「企画側が意図した導線と現場の実態に差はあったか」といった、イベントの“動きの全体像”を把握できます。

▶ サンプル図の見方

このレポートは、上段に最頻ルート(最多シーケンス)、その下に 上位シーケンスの具体的な遷移パターンが並ぶ構成になっています。

● 最多ルート(ファーストビュー)

・最も多くの参加者が辿った順番を示した“代表ルート”です。

・例)洋食キッチン「かもめ」 → ひまわり公園 → TOKYOトリビアクイズ①

・各ボックスはチェックポイント名、矢印は訪問の順番を表します。

ここを見るだけで、「参加者の多くがどのようにイベントを回ったか」が一瞬で把握できます。

● 上位シーケンス(2位〜5位)

・2位〜5位の訪問ルートが個別にフローチャートで表示されます。

・各ルート名の横に「人数(構成比%)」が記載され、

そのルートを実際に辿った参加者数が分かる構造です。

・矢印は、チェックポイント間の“訪問方向”を示しています。

例:「シーケンス 2(199人 / 33.2%)」

→ これは全体の1/3以上が辿った人気ルートであることを意味します。

● 図全体の構造

・各シーケンスは “実際の行動ログの頻度” に基づいて抽出されています。

・似たルートが複数ある場合でも、より頻度の高い順に整理されているため、視覚的に「どのルートが一般的だったか」「どこに分岐が生じたか」が理解しやすい構成です。

▶ 読み取り方

このレポートを読むときは、次の順番で見ると理解しやすくなります。

① まず、最多ルートを確認する

これがイベントの“実質的なメイン導線”です。参加者の多くが辿った順番を示すため、イベントの回遊の中心線 として扱えます。

② 次に、2位〜5位のルートの差分を見る

ここを見ると、「なぜ一部の参加者は別ルートを選んだのか?」「どこで分岐が起きていたのか?」が読み取れます。導線不足/案内板の位置/混雑回避など、複数ルートが形成された理由を読み解く手がかりになります。

③ 参加者の“滞留ポイント/人気スポット”を見抜く

複数のルートに共通して登場するポイントは、高頻度で訪問された人気スポットです。

一方で、特定のルートにしか登場しないスポットは、回遊導線の中で脇道になりやすいスポットと読み取れます。

▶ 改善点(このレポートから見える打ち手)

✔ 導線の最適化

多くの参加者が特定ルートに集中している場合、そのルートが“最も自然に巡りやすい”可能性があります。

次回はこのルートを正式にモデルコースとして提示することで、初参加者の迷いを軽減できます。

✔ 分岐が生まれたポイントの検証

人気ルートとそれ以外のルートを比較すると、案内不足・距離・興味関心など、分岐の原因となったポイントが見えてきます。

必要に応じてサイン追加やルート案内の強化が有効です。

✔ 滞留しやすいスポットの把握と対策

複数ルートに共通して現れるスポットは滞留しやすく、混雑の発生源になる可能性があります。

スタッフ配置や案内導線の調整が必要です。

✔ 巡ってほしいルートに誘導する施策の検討

もし“望ましいルート”とは異なるルートが多数派だった場合は、企画側の意図と現場導線にズレが生じています。

スタンプ設置位置の見直しや動線上の魅力付けが重要になります。

▶ AI分析ポイント

furari AIは、このレポートをもとに以下のような示唆を返します。

・主要ルートの自動抽出

実際の行動ログから、参加者が最も辿ったルートを自動的に特定し、次回の推奨ルート設計に活かせるよう整理します。

・分岐の要因の推定

複数ルートが存在する場合、“どこで判断が分かれたのか?” をAIが推定し、案内改善の観点を提示します。

・人気スポットと滞留スポットの特定

複数ルートで共通して登場するポイントを抽出し、混雑対策・改善の優先度を示します。

・企画意図とのズレの指摘

開催側が意図したルートと実際に辿られたルートが異なる場合、ズレの大きいポイントをAIが明示し、導線改善・演出追加などの方向性を提示します。

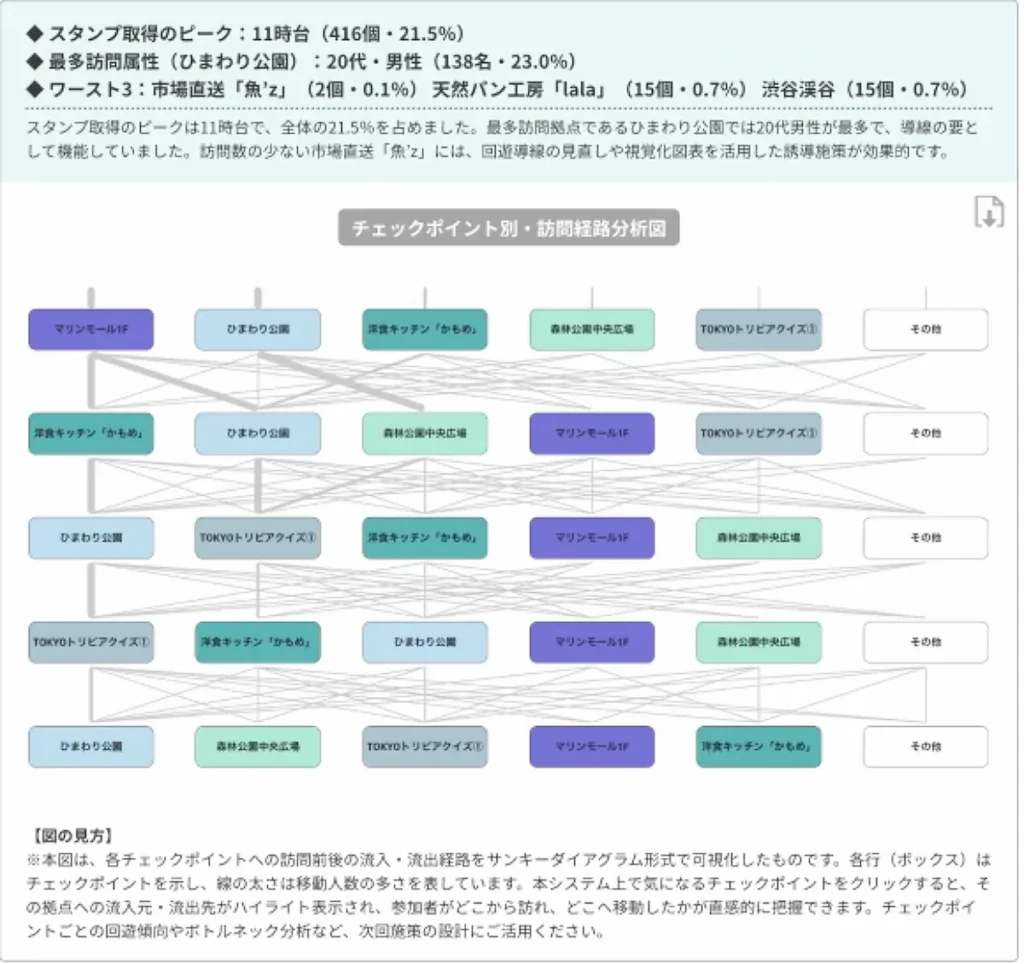

5.チェックポイント行動傾向 – サンキーダイアグラム

「チェックポイント行動傾向レポート」は、参加者のスタンプ取得ログをもとに、1番目・2番目・3番目・4番目・5番目に訪れたチェックポイントを、それぞれ人気順に並べて可視化したサンキーダイアグラムです。

縦方向の各段は「何番目に訪れたか」を示し、横方向は「その順序での人気順位(1〜5位)+ 6位以下をまとめた『その他』」で構成されます。

さらに本チャートでは、各チェックポイント同士がどの順番でつながったのか(遷移フロー)を線として描画しており、「序盤〜中盤のどの段階で、どのスポットが選ばれ、どう流れていったのか」をひと目で理解できるよう設計されています。

訪問シーケンス分析(4章)が「ルートとしての連続経路(A→B→C→…)」を見るのに対し、このレポートは “順番ごとの人気スポット” と “そのつながり” を強調しており、イベント序盤〜中盤の導線の特徴を最も直感的に把握できる分析です。

▶ サンプル図の見方

このチャートは、縦軸=訪問順序(1〜5番目)/横軸=その順序での人気順位(1〜5位+その他)という構造で成り立っています。

● 1段目:1番目に訪れたチェックポイント

参加者が 最初にスタンプを取得したスポットの人気順です。左から「1位 → 2位 → 3位 → 4位 → 5位 → その他」と並び、イベントの入口として最も多く選ばれたスポットが分かります。

● 2段目:2番目に訪れたチェックポイント

1番目の次に 2番目に訪問されたスポットの人気順を示します。ここを見ると、「スタート後、どこへ進む人が多かったか」が読み取れます。

● 3段目:3番目に訪れたチェックポイント

序盤の3ステップ目として、どのスポットが選ばれたかの人気順位です。

● 4段目:4番目に訪れたチェックポイント

中盤にさしかかった段階での遷移が分かります。人気スポットが固まっている場合、導線の“クセ”が見えてきます。

● 5段目:5番目に訪れたチェックポイント

後半に近づくタイミングで、どのスポットが多く選ばれていたかを示します。

● 各段右端「その他」

すべての段で 6位以下は 「その他」 としてまとめられています。

=上位スポット以外は分散している、という状況を示します。

● 線(フロー)の意味

・各ボックス(チェックポイント)を繋ぐ線は、その順序でどのスポットからどのスポットに遷移したかを表します。

例:1段目「ひまわり公園」 → 2段目「洋食キッチンかもめ」

= 多くの参加者が 最初にひまわり公園 → 次にかもめと移動したことを示す。

・線が重なって太く見える経路ほど、多くの参加者が選択した“主要ルート” です。

・上下に伸びる線は「離脱」ではなく、人気順位が異なるスポット間の“実際の流れの分岐” を表しています。

▶ 読み取り方

このレポートは、次のステップで読み取ると理解しやすくなります。

① まず1段目(1番目)の左端を見る

= 最初に最も多く選ばれた入口スポット

イベント序盤の参加動線を理解する基点となります。

② 1段目 → 2段目の線を追う(初動2ステップ)

スタート後の2手目に、どこへ向かう人が多かったかを読み取ります。

人気スポット同士が強くつながっている場合、“初動の王道ルート”と言えます。

③ 2段目 → 3段目 → 4段目 → 5段目とたどる

線のつながりを下へ追うことで、序盤〜中盤にかけての人気スポットの流れが分かります。

④ 「その他」の扱いを見る

各段で「その他」への線が多い場合、その順序では人気スポットが分散し、人の流れがバラけたことを意味します。

▶ 改善点(このレポートから見える打ち手)

✔ スタートスポットの偏りを是正

最初の訪問が特定のスポットに集中している場合、案内やスタート地点の複数化で分散が可能です。

✔ 序盤〜中盤で“つながりにくい”スポットの改善

2番目〜5番目の段で、人気順位にほとんど登場しないスポットは、序盤導線から外れている可能性があります。

✔ 強い流れ(太線)を活かしたモデルルート構築

連続して太い線で結ばれているスポットは、“自然と人が選んだ王道パターン”。

モデルコースとして利用可能です。

✔ 混雑スポットの事前検知と対策

人気上位スポットに線が集中している場合、当日混雑が起きやすい場所となるため、スタッフ配置や動線誘導を強化します。

▶ AI分析ポイント

furari AIは、このレポートをもとに以下の示唆を返します。

・訪問順序ごとの人気スポットを自動抽出

1番目〜5番目までの各段で、もっとも訪れられたスポットを明確化します。

・序盤〜中盤の“流れの中心”を可視化

太い線(流量)の多い組み合わせを抽出し、次回の導線設計に直結するヒントを示します。

・低頻度スポットの抽出と改善優先度づけ

人気順位の下位や「その他」に回っているスポットを分析し、序盤強化の改善対象として整理します。

・混雑・分散の戦略案の提示

各段の偏りをもとに、混雑緩和・回遊分散・魅力配置の最適シナリオをAIが提示します。

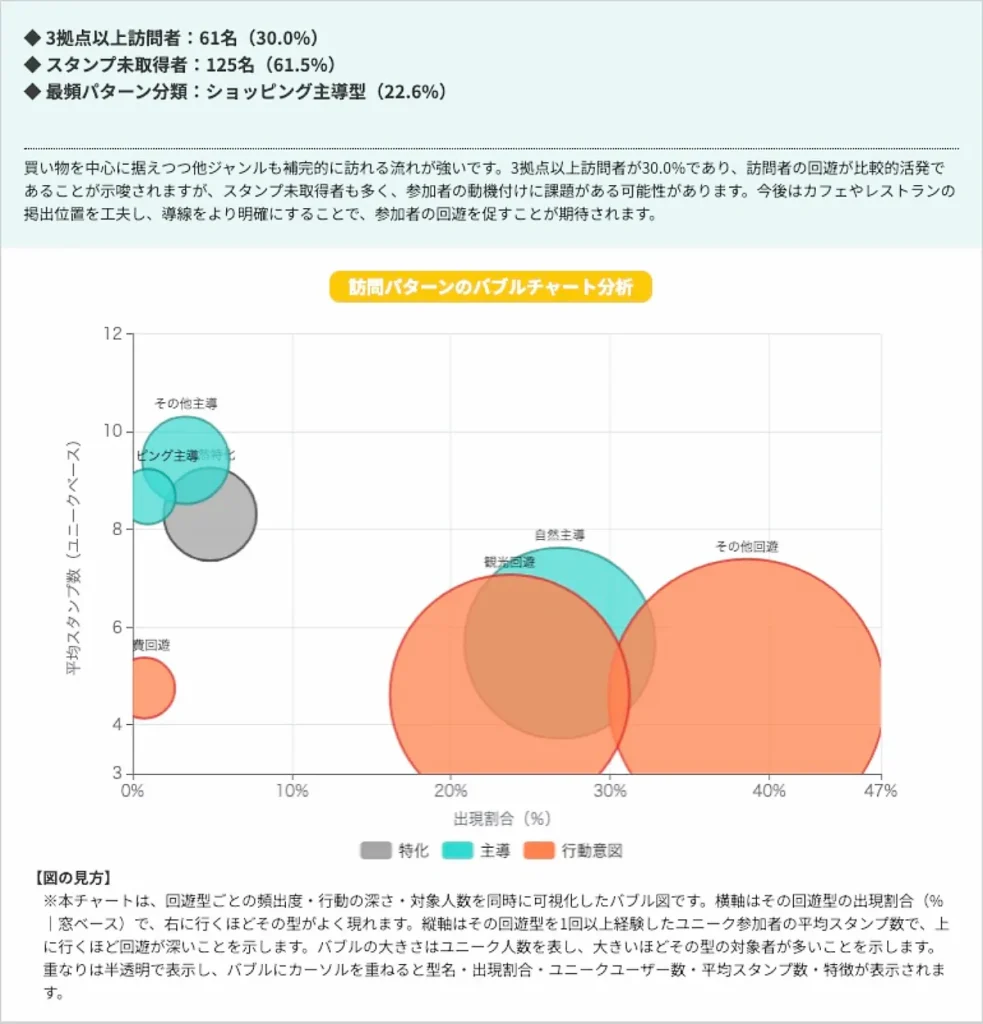

6.回遊パターン分析 – バブルチャート

「回遊パターン分析レポート」は、参加者の行動ログをもとに、イベント内で見られた複数の“回遊パターン”を種類別に分類し、規模感と特徴を可視化したものです。

単に「どこを回ったか」ではなく、“どのようなタイプの回り方をしたか” をグループとして抽出する点が特徴で、イベントがどの層のニーズにどれほど応えられたのかを把握するための重要な分析です。

バブルチャートでは、行動様式の異なる複数のパターンを比較できるため、「積極的に回った層」「買い物だけで終わった層」「ほとんど回らず離脱した層」など、参加者の行動の深さや特性を全体像として捉えることができます。

▶ サンプル図の見方

このレポートは、バブル(円)と X軸・Y軸の指標を組み合わせて読み解くと分かりやすくなります。

● バブル(円)の意味

・ひとつのバブル=ひとつの“回遊パターン(行動タイプ)”を表します。

・バブルの大きさは、そのパターンに属するユニークユーザー数を意味します。

大きいほど参加人数が多い=“主流パターン”。

・色はパターン種別(特化/主導/行動意識など)を表し、凡例で確認できます。

例:「ショッピング主導型(22.6%)」のバブルが大きければ、その行動タイプが今回のイベントで最も多かったことになります。

● 横軸:出現割合(%)

・そのパターンが“全参加者のうちどれだけの割合を占めるか”を示します。

・右に位置するほど多くの人がその動きを選択したということです。

● 縦軸:平均スタンプ数(行動深度)

・その行動パターンに属する参加者の平均スタンプ取得数を示します。

・上にいくほど行動深度が深く、積極的に回遊していた層であることが分かります。

この構造により、「どの行動タイプが多いか × どの行動タイプが積極的か」が同時に把握できるデザインになっています。

▶ 読み取り方

このレポートは、次の順番で読み解くと理解しやすくなります。

① まず、最も大きいバブルを見る

最大のバブルが“イベントの主流行動パターン”を示します。

サンプルでは「ショッピング主導型」が最大で、全体の22.6%を占めています。

→ 「どの行動タイプが支配的だったか」 を最初に押さえる。

② 次に、縦軸(平均スタンプ数)で行動深度を確認する

バブルが上方にあるパターンほど、そのグループが積極的にイベントを回っていたことが分かります。

例:「自然主導型」が高い位置にあれば、その行動タイプは他のタイプよりも回遊深度が高い。

③ バブルの重なりと分布から、特徴的なグループを把握する

重なっているバブルは相互に近い行動特性を持つ可能性があり、逆に独立して離れて配置されているバブルは、“異なる行動傾向を持つ明確なグループ”と言えます。

④ スタンプ未取得者・離脱層の存在にも注目

「3拠点以上訪問者は30%」「スタンプ未取得者61.5%」といったテキスト情報もセットで見ると、回遊行動の厚みと離脱傾向がより鮮明になります。

▶ 改善点(このレポートから見える打ち手)

✔ 主流パターンを強化し、満足度の高い層をさらに伸ばす

最大バブルの行動特性に合わせて、「この層が求めている体験価値」をより充実させる施策が有効です。

✔ 離脱傾向の強いパターンへの改善施策

「スタンプ未取得者」など離脱層が多い場合、最初の1スポットまでの動線が悪い、回る魅力が不足している可能性があります。

初動を改善する施策(最初の1個の取得を促す仕掛け)が必要です。

✔ 複数のニーズに応える企画設計に役立つ

“自然主導型”“買い物中心”“その他回遊”など多様なパターンがある場合、すべての層に合うよう設計するか、重点層を絞るかを検討する材料になります。

✔ 特に相性の良いスポットの強化が可能

行動深度の高いパターンに共通して訪問されているスポットを分析することで、“満足度に寄与しているスポット”が判別でき、イベント価値の底上げにつながります。

▶ AI分析ポイント

furari AIは、このレポートをもとに以下の観点で主催者へ示唆を返します。

・主流行動タイプの自動抽出

最も多いパターンを識別し、次回のターゲット層設定やプロモーション強化ポイントを整理します。

・離脱層の検出と原因の推定

スタンプ未取得者や低行動パターンの特徴をもとに、「初動の弱さ」「導線の不明瞭さ」「動機不足」といった改善方向を提示します。

・複数行動パターンの比較による企画調整提案

各パターンの差分から、「どの層にアプローチすべきか」「どの体験価値を高めるべきか」をサマリーとして提示します。

・ニーズに応じた体験設計の方向性

特定パターンに共通する行動の特徴から、例えば“自然スポット重視層に刺さる導線設計”など、次回の体験価値強化を提案します。

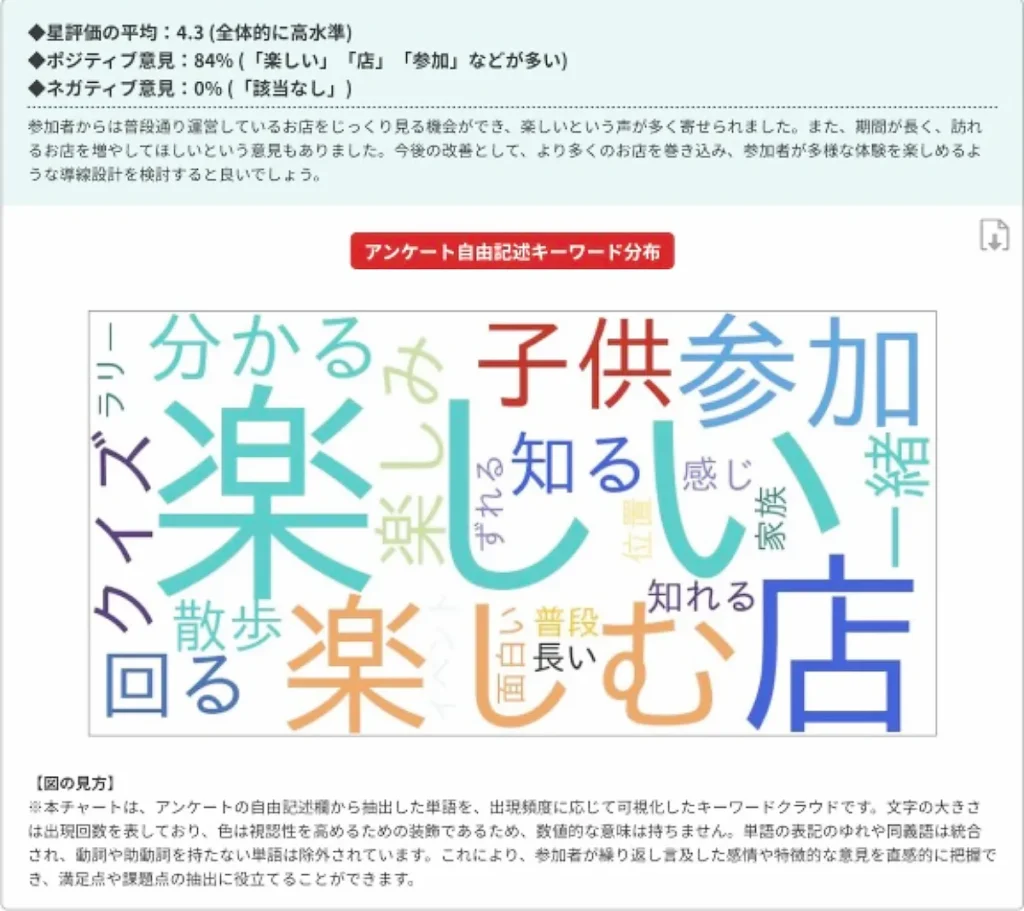

7.参加者感情分析 – テキストマイニング

「参加者感情分析レポート」は、イベント後アンケートで参加者が記述した自由コメントをAIがテキストマイニングし、抽出したキーワードをワードクラウドとして可視化したものです。

スタンプ取得数や回遊経路といった“行動データ”だけでは捉えきれない、参加者の感情・印象・評価ポイントを把握するために活用されます。

テキストマイニングでは、参加者が実際に書いた言葉をAIが解析し、その結果をワードクラウドとして視覚的に表現するため、「どのように感じたのか」「何を評価したのか」「どこに不満があったのか」といった、イベント体験の“質”を直感的に理解できる点が特徴です。

今回のサンプルではポジティブな語句が多く抽出されており、参加者がイベントをどのように受け止めたかを、ひと目で把握することができます。

▶ サンプル図の見方

このレポートは、テキストマイニングで抽出したキーワードを可視化したワードクラウドと、その内容を補足するテキスト記述の概要を組み合わせて読むと理解しやすくなります。

● ワードクラウドの構造

・AIがテキストマイニングで抽出したキーワードを、出現頻度に応じてサイズを変えて表示しています。

・大きく表示されている単語ほど、多くの参加者が言及したキーワードです。

・小さい単語は、少数の参加者のみが触れた内容を表します。

・色は意味の強弱やカテゴリではなく、視認性を高めるためのデザイン上のものです。

例:「楽しい」「参加」「店」「子供」などが大きく表示されていれば、

多くの参加者が“楽しさ”や“家族参加”をポジティブに評価していたことが分かります。

● テキスト指標(星評価/ポジティブ率/ネガティブ率)

ワードクラウドの上には、自由記述分析とセットで算出された統計値が表示されます。

・星評価の平均:4.3(全体的に高水準)

・ポジティブ意見:84%

・ネガティブ意見:0%

これにより、自由記述の単語だけでは判断しづらい全体的な評価傾向が把握できます。

▶ 読み取り方

このレポートを見る際は、次の順で読み取ると理解が深まります。

① 最も大きい単語を見る

これが参加者の“最も多い声”です。

サンプルでは「楽しい」「参加」「店」などが大きく、イベントを肯定的に捉えた意見が多数派であることが読み取れます。

② 中サイズの単語から“具体的な評価ポイント”を把握

例えば「家族」「散歩」「知る」「感じる」「クイズ」などの単語は、体験内容や雰囲気への評価ポイントです。

どんな体験が喜ばれたのかが視覚的に理解できます。

③ 小さな単語にも注目し、改善要素を抽出

大きく表示される単語が好意的な場合でも、小さな単語の中には改善につながるヒントが隠れていることがあります。

(今回サンプルではネガティブは0%ですが、通常は「暑い」「遠い」「難しい」などが見えることもあります)

④ 星評価やポジティブ率と照らし合わせて総合判断

行動データと異なり、感情的な要素も含まれるため、単語サイズ × 評価指標 の両方を踏まえて総合判断することが重要です。

▶ 改善点(このレポートから見える打ち手)

✔ 参加者に刺さった体験価値を強化する

大きく表示されたキーワードが多くの参加者にポジティブに受け入れられた内容です。

「楽しい」「店」「子供」などが多ければ、次回はこの体験価値(家族で楽しめる要素・散策性・店舗回遊など)を強化する方向が有効です。

✔ 改善につながるキーワードを拾い上げる

小さく表示された単語の中には、「わかりにくい」「遠い」など、改善すべき領域が隠れている場合があります。

ネガティブ比率が低くても、“潜在的な改善点の拾い漏れ”を防ぐ観点で重要です。

✔ 感情データを他の行動ログと組み合わせて分析する

テキストマイニングで可視化されたワードクラウドは、参加者の印象や感情を把握するための指標です。

回遊パターン・スタンプ取得傾向と合わせて読むことで、「満足度の高い層はどのルートを回ったか」「不満が出た層はどの導線だったか」といった、行動ログでは見えない深掘り分析につながります。

✔ 広報・レポート資料としてそのまま活用できる

ポジティブワードが多い場合は、自治体・スポンサー・地域店舗への報告資料として、“参加者の声”をビジュアルで示す有効な要素になります。

▶ AI分析ポイント

furari AIは、このレポートをもとに以下の観点で主催者に示唆を返します。

・参加者の感情傾向の自動整理

ポジティブ/ネガティブのバランスや頻出ワードから、イベント全体の“体験満足度”をサマリー化します。

・主要評価ポイントの抽出

大きな単語を中心に、参加者が評価した要素(雰囲気・体験・導線など)をAIが整理します。

・改善すべき領域の早期発見

小さな単語や一部のネガティブワードを検出し、「次回改善すべきポイント」を抽出します。

・行動データとのクロス分析

回遊傾向・スタンプ取得数と組み合わせ、“どの行動パターンが高満足につながりやすいか”“どの行動が不満につながったか”といった改善に直結する示唆を提示します。

8.総括:イベント改善は勘や経験から「データ」へ

今回ご紹介した7つのAI分析レポートは、「参加者がどんな人で、どこを巡り、どのように感じていたのか」をひとつのレポート群として一気通貫で把握できる、国内唯一*の仕組みです。

多くの主催者が抱える悩み──

・参加者がどこで離脱しているのかわからない

・想定ターゲットにちゃんと届いているのか把握できない

・何を改善すれば満足度が上がるのか判断できない

これらは、従来であれば 膨大なログを手作業で分析する必要がありました。

しかし、furariの「スマートラリーインサイト」は、

・データの信頼度チェック

・属性構成の分析

・行動ログの可視化(訪問順序・回遊深度)

・初動導線の分析

・チェックポイント間の流入・流出

・回遊パターンのクラスタリング

・自由記述のテキストマイニング(感情傾向の抽出)

・そして改善提案

これらを、すべてAIが自動で行います。

つまり主催者がやることは、「出てきたレポートを見る → そのまま改善に反映する」だけ。他社ツールでは実現できないレベルの、“イベント改善を即実行できるAI分析エンジン”と言えます。

*当社調べ(2025年11月時点)/スタンプラリー・回遊促進サービス領域における、「属性分析」「行動ログ分析」「初動導線」「回遊パターン分類」「感情テキストマイニング」を単一レポート群として提供する仕組みの比較に基づく。

❏ スマートラリーインサイトが選ばれる理由

✔ 手作業の分析がゼロになる圧倒的な効率化

✔ 行動・属性・初動導線・回遊・感情をまとめて分析できるのは furariだけ

✔ 回答率の信頼度判定まで AI が自動判断

✔ 実務に直結する「改善ポイント」まで提案

✔ 自治体・商業施設・大型イベントで多数活用

✔ 使うほど PDCA が高速化し、企画の精度が上がる

スタンプラリーという“回遊データの宝庫”を、最大限価値化できる唯一の総合分析基盤が、このAIレポートです。

❏ あなたのイベントも、「次回改善」が劇的に変わります

もしあなたのイベントでも、「来場者の行動が読み切れない」「回遊をもっと促したい」「満足度を確実に上げたい」「参加者の本音をもっと知りたい」と感じているなら、スマートラリーインサイトが必ず力になります。

「何を改善すべきか」が、もう迷わなくなる。

主催者にとっての“次の一手”を、AIが明確に示します。まずはお気軽にご相談ください。

❏ 資料請求・お問い合わせはこちら

「AI分析レポートの詳細を知りたい」

「実際の分析サンプルを見てみたい」

「うちのイベントでも可視化してみたい」

という方は、以下よりお問い合わせいただけます。

👉 お問い合わせはこちら(Webフォーム)

👉 資料ダウンロードはこちら