最終更新日:2026.02.05

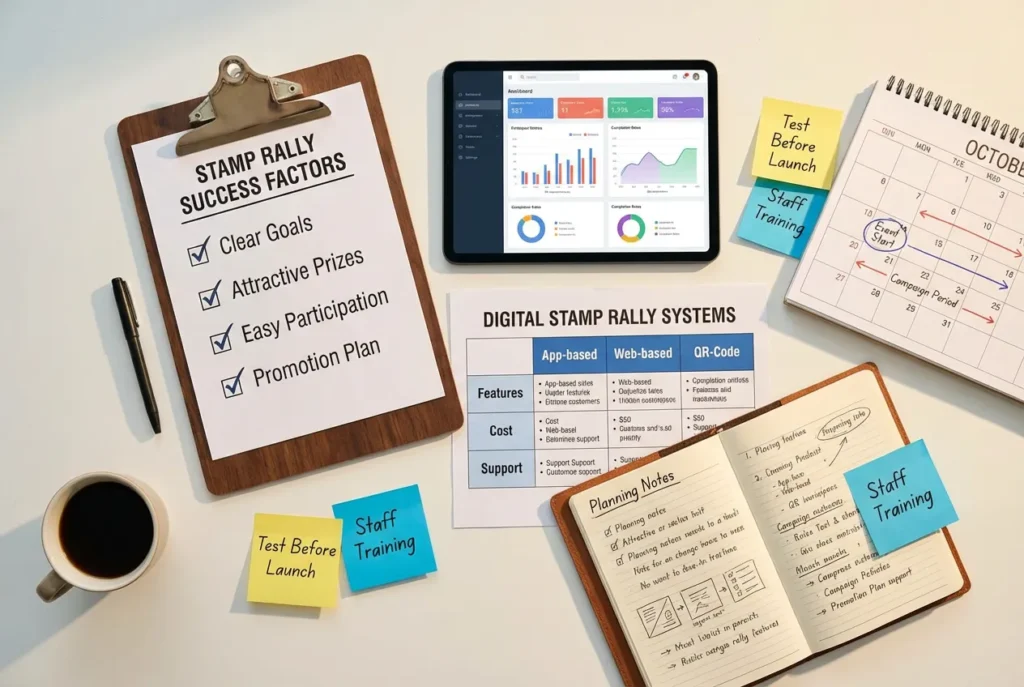

本記事では、商店街・観光・大型イベントで使える「スタンプラリーのアイデア」を目的別に整理し、紙・デジタル(GPS/QR/AR)それぞれの強みと、失敗しない運営ポイントまでまとめます。

「回遊促進」「SNS拡散」「購買促進」「ファミリー向け」など、狙いから逆引きして企画を固めたい方はここだけで全体像がつかめます。

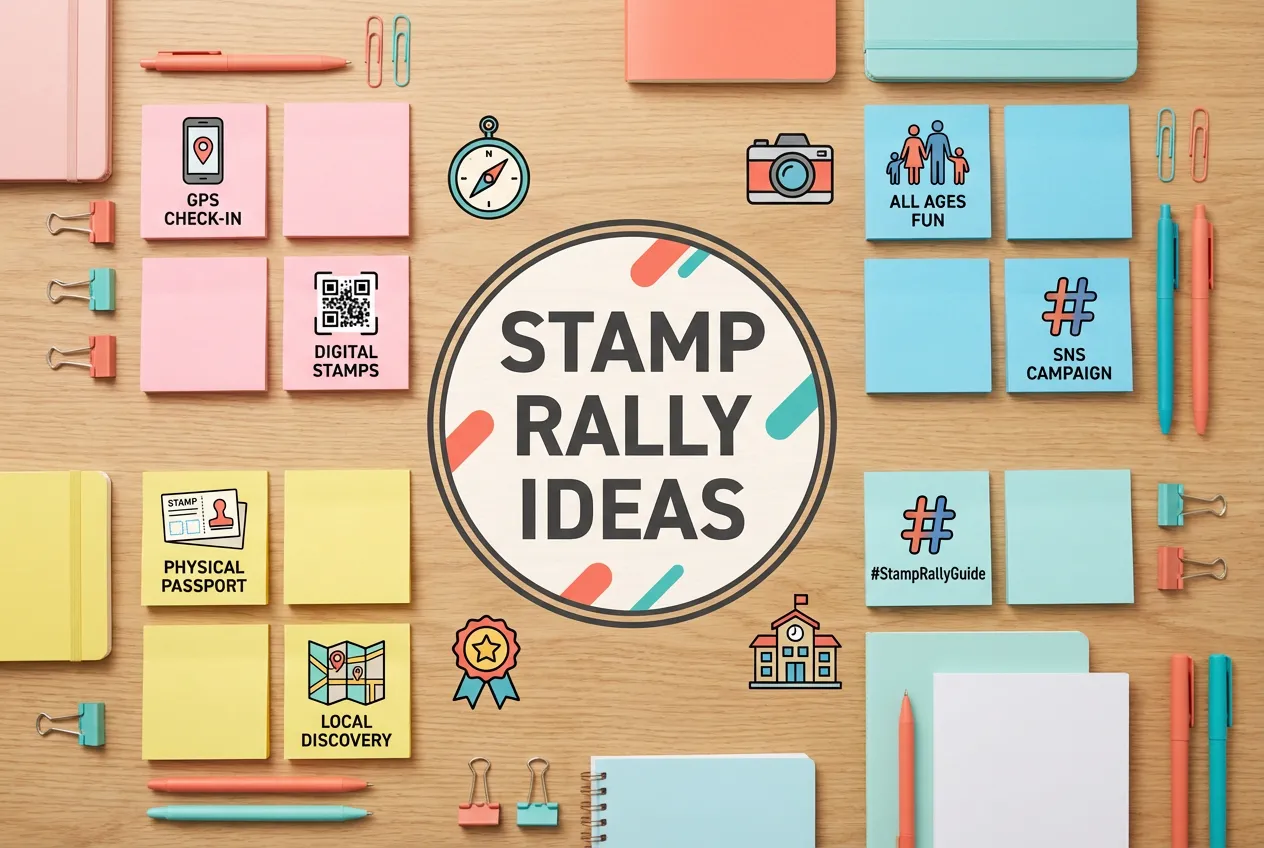

スタンプラリーは、参加者がスタンプを集めながら各所を巡ることで、回遊促進や販促に役立つ企画として広く活用されています。特にスタンプラリー アイデアを上手に取り入れることで、新鮮なゲーム性や達成感を提供でき、子どもから大人まで幅広い層に楽しんでもらえるのが魅力です。

近年は、紙台紙を使う伝統的な方法だけでなく、GPS機能やQRコードを活用するデジタル版へと進化し、多様な企画が可能になりました。観光地や商店街、さらにはイベント会場など、さまざまなシーンでスタンプラリーが導入されています。

この記事では、紙・デジタル両方のスタンプラリーにおける基本や成功事例、さらに企画段階でのアイデアと注意点までを網羅的に解説します。スタンプラリーを成功させるポイントを理解し、楽しく効果的なイベント運営に役立ててください。

目的別:スタンプラリーアイデア早見表(まずはここから)

| 目的 | アイデア例 | 企画ポイント |

|---|---|---|

| 回遊促進 | ・回遊ルートを「3コース」に分ける ・チェックポイントごとに限定情報を表示 ・達成条件を段階化(3→5→8スタンプ) | 参加者を分散させつつ、滞在時間と回遊距離を自然に伸ばせる |

| 購買促進 | ・レシート連動(購入で追加スタンプ) ・店舗別に当たり率を調整 ・時間帯ミッション(平日昼に来店で+1) | 来店+購入の両方を促進し、閑散時間帯の対策にも有効 |

| SNS拡散 | ・フォトスポット×ハッシュタグ投稿 ・コンプリート画面共有で抽選 ・友だち招待で追加スタンプ | 参加者自身が広告塔になり、自然な拡散が生まれる |

| ファミリー向け | ・クイズ型(正解でスタンプ取得) ・子ども向けやさしいルート ・ベビーカーOK導線のみで完結 | 親子で参加しやすく、途中離脱を防げる |

| インバウンド | ・多言語マップ+シンプル導線 ・スポット説明を短文化 ・景品(特典)獲得条件をピクト表示 | 言語・文化差によるストレスを最小化できる |

| 大型イベント | ・混雑回避の分散配置 ・会場回遊ミッション ・スポンサー周遊(ブース訪問でスタンプ取得) | 混雑対策とスポンサー価値の最大化を両立 |

1.スタンプラリーの基本と魅力

まずはスタンプラリーの起源とその魅力を理解し、実施するメリットを把握しましょう。

スタンプラリーは、かつては寺社巡りや趣味的なコレクション要素から始まっており、現在では観光振興や地域活性化に欠かせない手法へと成長しました。紙やデジタルなど、形式に関わらずスタンプを一つひとつ集める行程自身が、参加者に達成感を生み出すのが特長です。

スタンプを集める行為は、単純な作業ながらも“コレクション欲”を強く刺激します。さらに、実際に各スポットを回ることで、地域の魅力を再発見したり、新たな発見をしたりといった体験価値を高められます。

実施する側にとっては、集客効果や売上向上だけでなく、地域やブランドのファンづくりにつながる点が利点です。適切なテーマ設定や景品設計によって、飲食店や商業施設などとも連携しやすく、より大きな効果が期待できます。

① スタンプラリーの歴史と名前の由来

スタンプラリーの起源としては、寺社の御朱印集めや海外のコレクターズカード文化がしばしば例に挙げられます。寺社巡りでの御朱印が一種のスタンプラリーと見なされる場合もあり、日本人にとっては比較的なじみ深い存在といえます。

一方で“ラリー”という言葉は、複数のスポットを繋げて巡るイベントやレースと同じ発想に由来します。つまり、スタンプを集める“ラリー”をするという発想が名前として定着したとされます。

いつの時代も、記念スタンプを収集する行為は楽しみの一つとされてきました。それが促進や販促の手法として活用され始め、現在では紙やデジタルなどさまざまな形式で取り入れられています。

② 参加者心理と実施するメリット

スタンプを集める行為には、コンプリートしたいという強い欲求が伴い、自然と行動を促す力があります。特に子どもやファミリー層は収集意欲が強い傾向にあり、レジャーや観光の形としても人気が高まっています。

実施側にとっては、回遊性を高めることで特定エリアの知名度アップや集客数の増加が見込めます。商店街や観光名所を絡めれば売上向上に寄与し、地域全体の魅力発信にもつながります。

さらに、スタンプラリーは企業や地域ブランディング強化の手段にも有効です。主催者にとっては、スタンプのデザインや景品設定をカスタマイズすることで、世界観を演出し、印象を深められる点も大きなメリットといえます。

2.紙のスタンプラリー:アナログならではの魅力と活用事例

昔ながらの紙台紙のスタンプラリーは、独特の手触りやコレクション性が魅力です。

紙のスタンプラリーは台紙やスタンプを準備すればすぐに始められるため、比較的低コストで運営できる点が特長です。手に取って押すという作業は直接的な体験につながり、収集欲をより強く刺激します。

一方で、紙は紛失・汚損しやすいというリスクや、参加データのデジタル管理が難しいなどのデメリットもあります。ただし、紙ならではの質感や温かみはイベントの雰囲気を高める上で大きな武器です。

参加者同士で台紙を見せ合ったり、スタンプのデザインを愛でたりといったコミュニケーションも生まれやすく、特に地域の商店街やお祭りなどでは紙スタンプラリーが好評を博しています。

① 紙スタンプラリーのメリット・デメリット

メリットとしては運営が簡単であること、独特の体験価値やコスト面での優位性が挙げられます。紙が台紙となることで、参加者も完成した台紙を“記念品”として持ち帰りやすく、結果として愛着が湧きやすいのも特徴です。

デメリットは紛失や汚れによってスタンプが集められなくなるリスク、参加者の動向データをデジタルで収集しにくい点が挙げられます。反面、あえてアナログにこだわることで、温かみや懐かしさを演出できるメリットも見逃せません。

たとえば商店街のイベントで行えば、紙台紙を片手に店舗のスタンプを探して回ることで、参加者と地元の人々が交流する機会を増やし、コミュニティへの愛着形成にもつながります。

② 紙スタンプラリーの成功事例

地域商店街でのスタンプラリーでは、台紙に地図や店舗情報を載せることで、自然な回遊性を生むケースが多く見られます。参加者がチェックポイントを巡る過程で、商店や飲食店に足を運ぶきっかけとなり、売上向上にもつながります。

特に紙台紙がコレクションアイテムとして完成度を高めている実例では、スタンプ面だけでなく台紙自体のデザインやカラーリングにこだわり、イベントの世界観を演出しています。

成功したケースでは、最後まで集めきれなかった人向けの救済策として期間延長や追加イベントを用意しており、リピーター獲得にも貢献している点が特徴です。

3.デジタルスタンプラリー:GPS・AR・QRなど最新技術の活用

スマホやタブレットを活用したデジタルスタンプラリーは、場所やコンテンツの制限を大きく超える可能性を秘めています。

デジタル技術を取り入れることで、紙では実現しづらい演出やデータ活用が可能になります。例えばGPSを使えば、特定エリアに入ったタイミングで自動的にスタンプが押される仕組みも実現可能で、従来より手軽に大規模な回遊企画ができます。

AR技術を活用したスタンプラリーでは、スマホの画面越しにキャラクターやオブジェクトが出現するなど、生の世界とデジタル演出を組み合わせたエンターテインメント性の高いイベントが可能になります。

QRコードを読み取るタイプは導入ハードルが比較的低いため、まずは小規模なデジタル企画から始めたい主催者に向いています。謎解きと組み合わせることでゲーム性を高め、SNS拡散を狙うなど、多彩なアレンジが利く点も魅力です。

近年は「参加ハードルを下げる設計」が成果に直結しやすく、アプリ不要で参加できるWEB導線や、開催後に改善へつなげるデータ集計・分析の有無が、運営満足度を左右します。まずは“参加しやすさ”と“振り返りやすさ”を両立できる形式を選ぶのが、失敗しない近道です。

こうしたデジタルスタンプラリーを、アプリ版・WEB版の両方で柔軟に開催できるのがデジタルスタンプラリーシステムfurariです。

① GPSタイプ:地域周遊や観光促進に最適

GPSを利用したスタンプラリーは、スマホの位置情報機能を利用して特定のチェックポイントに到着したことを判定し、参加者がその場で画面上のスタンプ取得ボタンを押すことによりスタンプを取得する仕組みが一般的です。スマホがあれば誰でも簡単に参加でき、観光地や広範囲なエリアをカバーする際に特に効果を発揮します。

参加者にとっては複数の名所を訪れる動機となり、開催地域の認知度や商業施設の利用促進に役立ちます。訪問データの収集や分析も容易なので、次回のイベント企画や地域政策に生かしやすいメリットがあります。

歩いて移動する機会が増えるため、健康促進にも絡めた企画として地方自治体が導入する例も多く、楽しさと社会的意義を両立できる点が注目されています。

▶ GPSタイプの成功事例

オタフクソース株式会社が主催した「ヒロシマンホ?スタンプラリー」は、広島県内の「ご当地お好み焼マンホール」を巡るもので、専用アプリ「furari」をダウンロードし、GPS認証でスタンプを取得する仕組みでした。開始1カ月で1,750名が参加し、専用アプリ内で中国地方を対象に開催されたイベントの中で歴代1位(2023年9月時点)の参加人数を記録しました。

参加者からは「子どもと今日はどこの地域に行く?どこから回る?など作戦会議を立て、今まで行ったことのない場所へも行けてとても楽しかったです。」などの声が寄せられています。

→ 参照:オタフクソース株式会社 NEWS LETTER

② ARタイプ:エンターテインメント性を高める仕掛け

AR(拡張現実)技術を用いると、現実世界にデジタルコンテンツを重ね合わせることができるため、スタンプ獲得の瞬間に特別な演出を加えられます。キャラクターが飛び出す演出などは子どもに特に喜ばれます。

演出にこだわれば話題性が高まり、SNS上での拡散や口コミ効果も得やすくなります。限定グッズやレアスタンプをAR空間で出現させるなど、一体感や特別感を強く演出できる点が強みです。

屋内外を問わず適用できるため、テーマパークやミュージアムとの相性も良いです。体験の独自性を追求できる手段として、多くのイベント主催者が採用を始めています。

▶ ARタイプの成功事例

静岡県三島市の三島スカイウォークで開催された「恐竜アドベンチャー」では、参加者が吊り橋でスマートフォンを使ってAR技術により恐竜と写真撮影を楽しむことができるスタンプラリーを実施しました。全てのスタンプを集めると景品が獲得でき、撮影した写真をInstagramでシェアするキャンペーンも同時に行われ、地域のPRにもつながりました。

③ QRコードタイプ:手軽な導入と運営効率

QRコードを用いたスタンプラリーは、紙とデジタルの中間的な位置づけとして最も導入しやすい方法です。参加者は端末のカメラでコードを読み取るだけでスタンプが取得できるため、アプリ不要の仕組みにすることも可能です。

導入コストは比較的低く、運営側もスタンプの設置や管理がシンプルであるため、参加者数の把握や詳細な情報分析への展開もしやすい特徴があります。

商店街や施設にコードを複数設置することで回遊性を高め、壁や床など工夫した場所に貼り付ければ、一種の宝探し感覚も演出できます。

QRコードやURLからすぐに参加できる、furari WEB版(詳細・費用) を導入すれば、インストール不要で参加ハードルを下げられます。

▶ QRコードタイプの成功事例

森ビル株式会社が開催した「六本木ヒルズ カレーグランプリ」は、六本木ヒルズ内の18店舗を巡って限定カレーを楽しみながらスタンプを獲得するデジタルスタンプラリーイベントです。スタンプラリー加盟店にある二次元コードをスマートフォンなどで読み込むことでスタンプを獲得し、集めたスタンプの数に応じて景品と交換できる企画でした。

専用アプリのダウンロードは必要なく、スマートフォンの標準カメラでコードを読み取るだけなので、気軽に参加した方が多かったようです。

→ 参照:森ビル株式会社 ニュースリリース

④ 謎解きタイプ:ゲーム性で参加率アップ

スタンプラリーと謎解き要素を組み合わせる事例は近年増加傾向にあります。特定のキーワードや暗号を解読して次の場所へ進むため、単なる移動の作業感を抑え、参加者の没入感を高めます。

SNSや動画配信サービスと連動させることで、謎解きやスタンプ獲得の様子をシェアしてもらい、さらなる集客効果を得ることも可能です。参加者同士でヒンのりビルトを交換し合うなど、コミュニティ化を促す例もあります。

クリア後に特別な景品を用意しておくと満足度が向上し、一度参加した人のリピート率アップにもつながります。

▶ 謎解きタイプの成功事例

横浜市西区の区制80周年を記念して実施された「温故知新のみち 謎解きデジタルスタンプラリー」では、参加者は歴史ある街を散策しながら、各所に設置された二次元コードを読み取って謎解きに挑戦。正解するとデジタルスタンプが付与され、集めたスタンプ数に応じて景品に応募できる仕組みでした。アプリのダウンロードが不要で、家族連れを中心に多くの人々が参加し、地域の歴史と魅力を再発見する機会となりました。

→ デジタルスタンプラリー導入「成功事例」をもっと詳しく見る

4.スタンプラリーのアイデア①:テーマ・コンセプト設定

スタンプラリーは企画段階でテーマを明確に設定することが肝心であり、各種コラボや季節感を活かすと効果的です。

テーマを設定することで、スタンプラリーに一貫性を持たせ、参加者がストーリーに入り込みやすくなります。例えばアニメや映画の“聖地巡礼”をテーマにすれば、特定のファン層から強い支持を得られます。

地域活性化を目的とするなら、地元の文化や名物料理、特産品などをテーマに組み込むことで、観光客にその土地の魅力をダイレクトに伝えられます。

温泉街なら“湯めぐり”、イベントなら“フェス巡り”など、季節やシチュエーションに合わせたテーマづくりが重要です。これがスタンプラリー アイデア全体の出発点となり、他の施策との相乗効果を生み出します。

さらに、近年ではデジタル技術を活用したスタンプラリーが注目されています。例えば、スマートフォンのアプリを利用して、AR(拡張現実)を組み込んだスタンプラリーを実施することで、参加者に新しい体験を提供できます。

5.スタンプラリーのアイデア②:景品設計と参加者を惹きつける工夫

スタンプを集めた先にある景品・特典は、参加者を惹きつける大きな要因。魅力ある景品選定と演出が重要です。

魅力的であっても採算を圧迫しない景品や特典を設けることは、スタンプラリーを運営する上でのポイントです。例えば店舗で使えるクーポンや限定グッズ、地元特産品の詰め合わせなど、ターゲット層のニーズに合わせて多彩な選択肢があります。

景品の進呈方法としては、スタンプ数に応じたグレードアップ方式を取り入れるケースが多く、コンプリートを目指すモチベーションを高めます。さらに、ビンゴ的な要素やフォトコンテストを組み合わせることで、単なるスタンプ収集以上の楽しみを提供できます。

特典を視覚的に魅力的にアピールすることで、宣伝効果も期待できます。SNS連動で受け取った景品を投稿する仕組みを作ると、参加者による口コミ効果が広がりやすくなります。

また、デジタルスタンプラリーでは、オンラインでのポイント集計やランキング表示など、ゲーム性を高める機能を追加することで、参加者の継続的な興味を引き出すことが可能です。

景品を選ぶ際のポイントや最新トレンドは、 スタンプラリーの景品に関する完全ガイド を確認してください。

6.スタンプラリーのアイデア③:効果的な集客・SNS連動のポイント

集客力を高め、SNSでの拡散を狙うための仕掛けはさまざま。投稿キャンペーンやハッシュタグの活用などが効果的です。

SNSでの拡散を促す手段としては、スタンプを集める過程や景品受け取りの様子を撮影し、指定のハッシュタグとともに投稿するよう促す方法が一般的です。デジタルスタンプラリーの場合、その場で共有しやすいため集客拡大に直結します。

スタンプのコンプリート報告をSNS上で行うと、他のユーザーの興味を引きやすく、参加者同士が情報交換を行うコミュニティ化も期待できます。特に若年層からファミリー層まで幅広い層の参加を狙うなら、InstagramやX(旧Twitter)を中心とした施策が効果的です。

集客を伸ばすためには、イベント名やキャッチフレーズを分かりやすく魅力的にすることも大切です。簡潔で覚えやすいネーミングをするとともに、ビジュアルやロゴを統一してSNSでの認知度を向上させる施策を行いましょう。

さらに、デジタルスタンプラリーでは、参加者が自身の進捗状況をリアルタイムで共有できる機能を搭載することで、SNS上での話題性を高め、さらなる集客効果を期待できます。

7.成功事例:商店街・地域活性化・イベントへの展開

スタンプラリーは地方自治体や商店街、イベント主催者の定番企画として多くの成功事例があります。

成功事例から学ぶことによって、自社や地域に合った企画を立案しやすくなります。商店街や観光地でスタンプラリーを実施する際は、地域文化や店舗環境に合わせたアレンジが鍵です。

スタンプラリーと相性の良い要素を盛り込めば、総合的な体験価値が上がり、参加者の満足度やリピート意欲が向上します。特に大規模イベントでは、回遊ルートやデジタル演出の組み合わせが効果的です。

地域特産品を景品として活用する事例や、定期的にスタンプラリーをリニューアルする事例など、アイデアの幅が非常に広い点も特徴です。

さらに詳しい実例は、デジタルスタンプラリー導入でイベント成功!12事例 も参考になります。

① 商店街スタンプラリーでの回遊促進

商店街の活性化施策としては、地図とスタンプを組み合わせた回遊モデルが一般的です。参加者は複数の店舗を回ってスタンプを集めるうちに、普段行かない店に興味を持ちやすくなります。

スタンプを集める過程で接客機会が増えるため、店舗同士の連携を深めたり商品知識を伝えるきっかけともなります。商店街全体へ回遊性をもたせることで、相乗的に売り上げや知名度を高められます。

さらに、商店街のイベントでは紙とQRコードを併用するハイブリッド型も増えています。紙台紙の温かみを活かしつつ、QRコードによる手軽さの両面を取り込むことで、幅広い層への訴求が可能になります。

② 地域の特産品と連動した観光施策

地域の特産品や名産品をスタンプラリーの景品に設定することで、地元の魅力を手軽に体験してもらう仕組みが作れます。スタンプが一定数集まるほど価値の高い特産品を得られる方式であれば、観光客も積極的に参加しやすくなります。

物産展や飲食店との連携を強化する事例も多く、ラリーを完走した人に地元料理の割引クーポンを渡すなど、販促効果も狙えるのがメリットです。結果として地域経済の活性化に寄与するため、多くの自治体が取り入れています。

また、特産品に加えてフォトスポットを組み合わせるなど、SNSで拡散したくなる仕掛けを同時に用意するといった演出も増えています。

③ 大型イベントやリアル体験型コンテンツの事例

音楽フェスやスポーツ大会など、大規模なイベントでもスタンプラリーはよく導入されています。広い会場全体を回遊してもらう仕組みを作ることで、協賛企業のブースや新商品に触れてもらう機会が生まれ、相乗効果を得ることが可能です。

テーマパークではデジタルと紙を併用し、親子連れを中心に大人気となる例が多く見られます。ARスタンプラリーで特別キャラクターを出現させたり、音声ガイドと合わせたりなど、アトラクション級の演出も実施できます。

スタンプラリーの演出を強化することで、イベント自体の滞在時間を延ばし、来場者の満足度を高める作用があります。結果的にリピーター率を高められるのも大きなメリットです。

→ デジタルスタンプラリー導入「成功事例」をもっと詳しく見る

8.スタンプラリーを成功させるためのポイントと注意点

運営や企画程度だけでなく、ルール設定やトラブル回避策などにも配慮が欠かせません。

まず、スタンプの不正取得を防ぐ仕組みを整えることが大切です。紙台紙であればスタンプ設置場所の管理、デジタルならばGPSやQRコードの偽造対策などに一定の配慮が必要となります。

回収率を向上させるためには、分かりやすいルール説明やアプリの操作簡易化など、参加者の負担を軽減する工夫が重要です。得られたデータは次回以降のイベント企画に活かすことが望ましいため、運営者側の分析体制も整えましょう。

さらに、安全面や雨天・天候不良時の代替案など、予期せぬトラブルへの備えも欠かせません。スタッフ同士で連携を取り合い、状況に応じた柔軟な対応ができれば、参加者の満足度も高まりやすくなります。

システム選びや設計全体像をつかみたい方は、【2026年版】デジタルスタンプラリー完全ガイド|企画・費用・景品規制・WEB/アプリ同時開催 を参照してください。

① 集客の重要性と効果的な手法

スタンプラリーは、参加者が各スポットを巡りスタンプを集めることで、地域の回遊性を高める効果があります。しかし、十分な参加者がいなければその効果も半減してしまいます。そのため、以下のような集客手法が有効です。

▶ 魅力的な景品の設定

参加者の興味を引く景品を用意することで、参加意欲を高めます。例えば、地元の特産品や限定グッズなどが効果的です。

※景品(特典)を用意する場合は、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)に基づく景品規制の上限確認が必須です。まずは 景品表示法に基づく景品規制の概要(消費者庁) を確認し、具体的な一般懸賞の制限については 一般懸賞に関する景品規制の解説(消費者庁FAQ) を参照してください。

▶ プロモーションの強化

SNSや地域のメディアを活用し、スタンプラリーの情報を広く発信します。特に、ターゲット層が利用する媒体を選定し、効果的な告知を行うことが重要です。

▶ 参加のハードルを下げる

事前登録不要や無料参加など、気軽に参加できる仕組みを整えることで、より多くの人々を引き付けます。

▶ デジタルツールの活用

スマートフォンアプリを利用したデジタルスタンプラリーを導入することで、若年層の参加を促進し、データ収集や分析も容易になります。

これらの手法を組み合わせることで、スタンプラリーの集客効果を高め、地域活性化や販促活動の成功につなげることができます。

② デジタルスタンプラリーシステムの選び方

デジタルスタンプラリーの成功は、適切なシステム選定に大きく依存します。以下のポイントを考慮して、最適なシステムを選びましょう。

▶ 簡単な操作性

参加者が直感的に操作できるシステムを選ぶことが重要です。特にスマートフォンに不慣れな方でも迷わず利用できるユーザーインターフェースを備えたシステムは、参加率の向上につながります。

▶ 多様なスタンプ取得方式

GPS、QRコード、ARなど、複数のスタンプ取得方法に対応したシステムを選ぶことで、イベントの特性や目的に合わせた柔軟な運用が可能になります。これにより、参加者に新鮮な体験を提供できます。

▶ データ分析機能の充実度

イベント終了後、参加者の行動データを詳細に分析できる機能が備わっているかを確認しましょう。取得したデータを基に、次回のイベント改善や効果測定が行えるため、継続的な成功につながります。

▶ 実績とサポート体制の充実

過去の導入実績が豊富で、運営サポートが手厚いシステムを選ぶことで、初めての導入でも安心して運用できます。特に、トラブル時の迅速な対応や、運営に関するアドバイスを提供してくれるサポート体制は重要です。

例えば、『furari(フラリ)』のようなデジタルスタンプラリー専用システムは、直感的な操作性と多様なスタンプ取得方式に対応しており、初心者でも簡単に利用できます。さらに、充実したデータ分析機能と手厚いサポート体制を備えており、地域活性化やイベントでの活用実績も豊富です。

9.まとめ

紙とデジタルの両面で可能性が広がるスタンプラリー。上手に活用すれば集客や地域活性化に大きく貢献します。

スタンプラリー アイデアを豊富に取り入れることで、様々なターゲット層を魅了し、回遊性を高められる点が最大の強みです。紙の温かみが必要な企画でも、デジタルの利便性を求めるイベントでも、工夫次第で絶大な効果が期待できます。

テーマ設定や景品設計にこだわり、SNSなど外部メディアを活用することで、参加者の満足度や認知拡大を同時に狙えます。特にARやGPSと融合すれば、リアリティと先進性を兼ね備えた体験を提供しやすくなります。

今後もスタンプラリーはますます多様化し、地域や企業のPR手段としても進化が続くでしょう。目的とターゲットを明確にし、柔軟かつ斬新なアイデアを取り入れて、効果的なスタンプラリーを企画運営していきましょう。

→ 「アプリ版・WEB版両対応+AI分析レポート搭載」デジタルスタンプラリーシステム

-300x200.webp)